放射線技師を目指すなら、どの大学を選ぶかが将来を大きく左右します。放射線技師の大学はどこがいいか迷っている方は、国公立・私立の違いや学費、就職実績などを比較したいと考えているでしょう。

この記事では、大学ごとの特徴や専門学校との違い、就職に有利なポイントを詳しく解説します。進路選びで後悔しないために、自分に最適な大学を見つけるための情報を提供します。

- 放射線技師を目指す大学の選び方が分かる

- 国公立大学と私立大学の違いを比較できる

- 専門学校との違いとそれぞれのメリットを理解できる

- 学費や就職先、実習環境のポイントを把握できる

もくじ

放射線技師の大学はどこがいい?選び方のポイント

- 放射線技師を目指す大学選び

- 診療放射線技師になるには

- 大学選びのポイント

- 診療放射線技師の仕事内容

- 診療放射線技師のやりがい

- 診療放射線技師の大変なこと

放射線技師を目指す大学選び

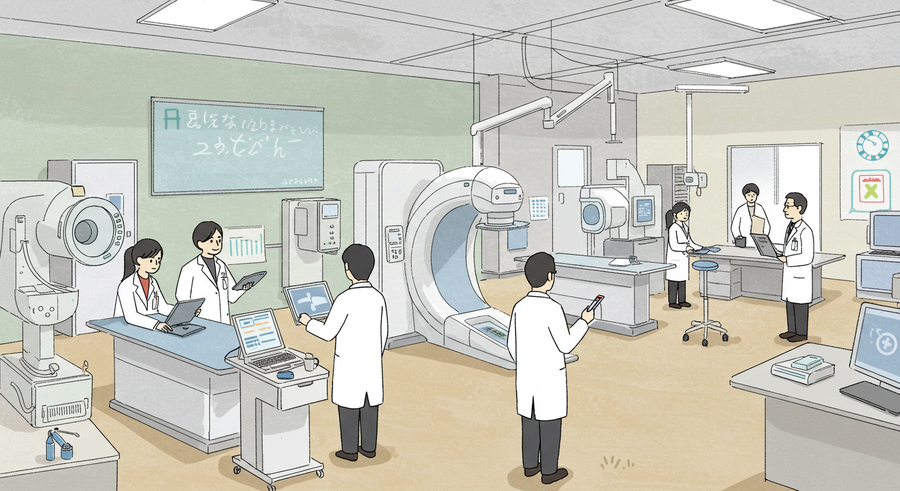

診療放射線技師とは、医師や歯科医師の指示のもと、放射線を用いて画像診断や治療を行う専門職です。医療の現場では、X線撮影、CT、MRI、マンモグラフィーなどの検査を担当し、病気の診断や治療のサポートを行います。また、がん治療などで用いられる放射線治療も診療放射線技師の業務の一つです。

日本では、医師、歯科医師、診療放射線技師のみが放射線を利用した検査を行うことが認められています。特に病院での勤務が多く、X線撮影やCT、MRI、超音波検査、ラジオアイソトープ検査など、幅広い業務を担当します。診療放射線技師の資格は、画像診断と放射線治療の両方を扱うことができる点が特徴であり、放射線を使用しないMRI検査や超音波検査なども行うことがあります。

さらに、放射線を安全に利用するための管理も重要な業務の一つです。放射線技師は、単に検査を行うだけでなく、放射線の適切な管理や安全対策を徹底し、患者や医療従事者が安全に診療を受けられる環境を整える役割も担っています。

診療放射線技師になるには

大学と専門学校の違い

診療放射線技師を目指すには、主に大学または専門学校のいずれかに進学する必要があります。大学は4年制で、専門知識に加えて幅広い教養も学ぶことができます。より高度な技術や研究を学びたい場合は、大学院への進学も選択肢の一つです。また、大学病院などの大規模な病院への就職に有利な場合があり、将来的なキャリアアップの可能性も広がります。さらに、医療機器メーカーなどの一般企業への就職も視野に入れることができます。

一方、専門学校は3年制が多く、効率的に国家試験合格を目指すことができます。大学よりも早く現場で働くことができるため、実践的な学びを重視したい人に向いています。また、学費を抑えたい場合にも専門学校は選択肢の一つとなります。一般的に、専門学校は大学に比べて入学しやすい傾向がありますが、大学で4年間かけて学ぶ内容を3年間で集中的に学ぶため、カリキュラムが非常に密度の高いものとなっていることも特徴です。

どちらを選ぶべきか

進学先を選ぶ際は、自分の将来の目標や学びたい内容を明確にすることが大切です。大学と専門学校のそれぞれのメリット・デメリットを比較し、自分に合った進路を選びましょう。

例えば、放射線治療の分野を目指す場合は、4年制大学が推奨されています。また、医療機器メーカーなど、専門的な知識や高度な工学系の知識が求められる職場では、大卒以上の求人が多い傾向があります。学費の面では、国公立大学が最も費用を抑えられ、次いで専門学校、私立大学の順に負担が大きくなります。ただし、自宅から通学するか、一人暮らしをするかによって総費用が変わるため、事前によく調べることが重要です。

就職に関しては、国公立大学の卒業生は専門学校よりも有利とされる場合が多いですが、私立大学でも歴史と実績のある大学は就職に強いことがあります。大学は診療放射線技師としてのキャリアだけでなく、教員として働く道も開かれていることがあり、海外留学制度を設けている大学もあります。在学中に新たな目標を見つけるチャンスがあることも、大学進学の魅力の一つです。

進路を決める際のポイント

診療放射線技師の養成校には、国立大学、公立大学、私立大学、専門学校などがあります。それぞれの養成校によって、国家試験の合格率や学費が異なるため、進学先を選ぶ際にはよく調べることが大切です。

専門学校の中には、4年制の夜間部を設けている学校もあり、昼間はアルバイトをしながら学ぶことが可能です。専門学校は大学よりも1年早く卒業できるため、早く就職してキャリアを積みたい人に向いています。一方、大学ではより専門的な知識や研究に触れることができ、将来のキャリアアップや研究職を目指す人に向いています。

さらに、大学院に進学することで、より高度な専門知識や研究スキルを身につけることができ、大学教員や研究機関での活躍も視野に入れることができます。実習を重視する養成校を選ぶのも良い選択肢であり、大学附属病院の有無も、実習の機会や就職に影響を与えることがあります。

学力に自信がある人は、難易度の高い大学を目指すのも良いでしょう。進路を決める際には、自分の将来の目標や価値観をよく考え、自分に合った学校を選ぶことが重要です。

大学選びのポイント

学費

大学選びをする際に、学費は重要なポイントの一つです。国公立大学は学費が比較的安く、費用を抑えたい人にはおすすめです。特に、国公立大学は年間の授業料がほぼ一律で設定されており、私立大学と比べると経済的な負担が少なくなります。

私立大学は学費が高くなる傾向がありますが、奨学金制度を活用することで負担を軽減することも可能です。また、私立大学には大学附属病院を持つところもあり、実習や就職に有利な場合があります。

専門学校は、私立大学よりも学費が安い場合があり、特に3年制の専門学校ではトータルの費用が国公立大学より安くなることもあります。学費を考慮しながら、自分に合った進学先を選ぶことが大切です。

立地

通学のしやすさも大学選びの大きなポイントです。自宅から通えるか、または一人暮らしが必要になるかを考慮しましょう。一人暮らしをする場合、家賃や生活費などの負担も増えるため、総合的な費用を計算しておくことが大切です。

また、都市部の大学は交通の便が良く、アルバイトやインターンシップの機会が多いメリットがあります。一方で、地方の大学は学費や生活費が比較的安く、落ち着いた環境で学ぶことができるという特徴があります。自分のライフスタイルや学習環境に合った立地を選びましょう。

教育内容

大学や専門学校ごとにカリキュラムが異なるため、どのような授業があるのか、自分の学びたい専門分野を深く学べるかを確認することが重要です。大学では、専門知識だけでなく幅広い教養も学ぶことができます。診療画像検査技術学、核医学検査技術学、放射線治療技術学といった診療放射線技師の専門分野をしっかり学べるかをチェックしましょう。

また、医学概論、人体の構造と機能、臨床解剖学、生理学、生化学などの基礎医学の科目も重要です。さらに、放射線生物学、放射化学、放射線物理学、放射線計測学など、放射線に関する専門知識を学ぶカリキュラムが整っているかどうかも確認するとよいでしょう。

次に、病院での実習がどの程度充実しているかも重要なポイントです。臨床実習では、診療画像検査技術学、核医学検査技術学、放射線治療技術学に関する理解を深め、医療現場での実践的な経験を積むことができます。実習の機会が多い大学や専門学校を選ぶことで、実際の医療現場での適応力を高めることができます。

さらに、チーム医療を学べる環境があるかどうかも考慮しましょう。大学病院などでは、多職種連携を学ぶ機会が多く、医師や看護師、臨床検査技師などと連携して働く経験を積むことができます。大学附属病院がある場合、実習や就職に有利になることが多いため、附属病院の有無もチェックするとよいでしょう。

大学院への進学を考えている場合は、興味のある分野の研究室があるかを確認することも大切です。研究室の内容を事前に調べ、自分の興味のある分野と一致しているかどうかを確かめておきましょう。

実習

診療放射線技師を目指す上で、病院での実習がどの程度充実しているかを確認することは重要です。臨床実習では、診療画像検査技術学、核医学検査技術学、放射線治療技術学に関する理解を深め、実際の医療現場での経験を積むことができます。実践的な技術を学び、現場での対応力を養うためにも、充実した実習環境が整っている大学や専門学校を選ぶことが大切です。

また、大学や専門学校によっては、実習先となる病院と強い連携を持っている場合があります。特に大学附属病院がある場合、学内での実習が充実しており、最新の医療設備を使って学ぶことができるというメリットがあります。

チーム医療

診療放射線技師は、医師や看護師、臨床検査技師などと連携しながら業務を行うため、チーム医療の考え方を学ぶことが重要です。大学病院や総合病院での実習が多い大学では、他の医療職との連携を深める機会が多く、実際の医療現場でのコミュニケーション能力を養うことができます。

チーム医療の実践を重視している大学や専門学校では、医療系の他学科と合同で授業を行うこともあり、多職種連携について学ぶことができます。将来、医療チームの一員として働くためにも、こうした教育環境が整っているかを確認しておきましょう。

付属病院

大学附属病院がある場合、実習環境や就職に有利になることがあります。大学によっては、大学附属病院での実習を重視しており、最新の医療設備を使った実習を受けることができます。また、附属病院がある大学では、卒業後にその病院で働くチャンスが多く、就職の面でも有利に働くことがあります。

大学を選ぶ際には、附属病院の有無や実習先としてどのような病院と提携しているかを確認し、より実践的な経験を積める環境が整っているかをチェックするとよいでしょう。

研究室

大学で学ぶ際に、興味のある分野の研究室があるかどうかも重要なポイントです。特に、大学院への進学を考えている場合は、研究内容や指導教員の専門分野を事前に調べておくことが重要です。

放射線技術は、診断だけでなく治療や安全管理の分野でも進化を続けており、大学では最先端の研究が行われていることもあります。例えば、放射線治療技術の向上やAIを活用した画像診断の研究など、将来の医療を支える技術を学ぶ機会が得られるかもしれません。研究活動に興味がある場合は、自分の関心のあるテーマに取り組める環境が整っている大学を選ぶとよいでしょう。

大学のレベル

大学を選ぶ際には、偏差値や教育方針、大学の雰囲気も考慮することが大切です。自分の学力に合った大学を選ぶことはもちろん、大学の理念や教育方針が自分の将来のビジョンに合っているかを確認しましょう。

大学によっては、診療放射線技師としての技術習得だけでなく、将来のリーダーとなる人材の育成を目指しているところもあります。また、研究や高度な医療技術の習得に力を入れている大学もあり、自分の学びたい分野に応じた選択が必要です。

大学の雰囲気も重要な要素の一つです。オープンキャンパスに参加して、実際の授業の様子や学生の雰囲気を確認することで、自分に合った環境かどうかを判断することができます。

国家試験合格率

診療放射線技師として働くためには、国家試験に合格する必要があります。そのため、大学や専門学校の国家試験合格率を確認することも大切です。卒業試験を突破しないと国家試験を受けることができない場合があるため、カリキュラムが国家試験対策にしっかり対応しているかをチェックしましょう。

また、大学や専門学校ごとに国家試験合格率が異なるため、過去の合格実績を調べることも有益です。合格率が高い学校では、国家試験対策が充実していることが多く、安心して学べる環境が整っています。

就職

大学や専門学校の就職実績も、進学先を選ぶ際の重要なポイントです。卒業生の就職先や就職率をチェックし、どのような病院や医療機関に就職しているかを確認しましょう。大学によっては、大学病院や国公立病院への就職に強いところもあり、将来的なキャリアを考える上で有利になる場合があります。

また、就職サポートが充実しているかどうかも重要です。就職相談や面接対策など、サポート体制が整っている大学では、就職活動をスムーズに進めることができます。キャリアセンターや就職支援室が充実しているかどうかを事前に調べておくと安心です。

大学によっては、卒業生ネットワークを活用した就職支援を行っている場合もあります。先輩たちがどのような職場で活躍しているかを知ることで、自分のキャリアの参考にすることができるでしょう。

その他のポイント

進学先を選ぶ際には、留学制度の有無や専門分野の充実度も考慮するとよいでしょう。海外で学びたい場合は、留学制度が整っている大学を選ぶことで、国際的な視野を広げることができます。また、特定の分野に特化した研究室がある大学では、自分の興味のある分野をより深く学ぶことが可能です。

さらに、オープンキャンパスに参加して大学の雰囲気を確認したり、大学のホームページやパンフレットでカリキュラムや実習内容を詳しく調べたりすることも大切です。在学生や卒業生の口コミを参考にすることで、よりリアルな情報を得ることができるでしょう。

大学選びは、将来のキャリアに大きく影響する重要な決断です。学費、立地、教育内容、実習環境、国家試験合格率、就職実績など、さまざまな要素を総合的に考慮し、自分にとって最適な進学先を選ぶようにしましょう。

診療放射線技師の仕事内容

診療放射線技師は、医師または歯科医師の指示のもと、放射線を利用した検査や治療を行う専門職です。病気の診断や治療をサポートするために、高度な医療機器を操作し、正確な画像を提供することが主な役割となります。

画像診断

診療放射線技師は、X線撮影やCT検査、MRI検査などの画像診断機器を用いて、病気の診断に必要な情報を提供します。撮影された画像は医師が診断に使用するため、技師の技術や知識が直接的に診断精度に影響を与えます。

X線検査では、心臓、肺、骨などの状態を確認するための撮影を行います。患者の体位を適切に調整し、できるだけ鮮明な画像を得ることが求められます。撮影時の放射線被ばくを最小限に抑えるための工夫も重要です。

CT検査では、体の内部を輪切りにした映像や3D画像を作成し、臓器や血管の詳細な情報を得ることができます。コンピュータ解析によって病変の大きさや位置を詳しく把握し、診断の精度を向上させます。

MRI検査では、放射線を使用せずに磁石と電波を使って体の断面を撮影します。特に脳や脊髄、血管などの柔らかい組織の観察に優れています。検査中は強い磁場が発生するため、金属を持ち込めないことや、装置の中で長時間静止する必要があるため、患者への配慮や声かけが重要になります。

超音波検査では、放射線を使用せずに音波を利用して腹部の臓器や心臓、血管などの状態を観察します。リアルタイムで画像を確認できるため、医師と連携しながら検査を進めることもあります。

放射線治療

診療放射線技師は、がんなどの治療のために放射線を用いる放射線治療も担当します。腫瘍の大きさや位置に合わせて、適切な放射線を照射し、がん細胞を破壊します。治療計画は医師とともに立案され、患者にとって負担が少なく、かつ効果的な方法が選ばれます。

また、放射線治療は数週間にわたって継続的に行われることが多いため、患者との信頼関係を築くことも重要です。治療の進行状況を把握しながら、患者の不安を和らげるためのコミュニケーションを行います。

核医学検査

診療放射線技師は、核医学検査も担当します。この検査では、微量の放射性医薬品を患者に投与し、体内から放出される放射線を特殊なカメラで撮影します。臓器の機能や代謝の状態を可視化することができ、がんの広がりや心臓・腎臓の機能評価などに用いられます。

CTやMRIとは異なり、臓器の活動状態をリアルタイムで把握できるため、診断において重要な役割を果たします。

その他の業務

診療放射線技師の仕事は、検査や治療だけにとどまりません。放射線機器の管理や安全管理も重要な業務の一部です。

放射線機器の管理では、日々の点検や定期的なメンテナンスを行い、機器が正しく動作するように管理します。高精度な医療機器を扱うため、トラブルが発生しないよう注意深く管理することが求められます。

放射線安全管理も診療放射線技師の重要な役割です。放射線を取り扱う施設では、医療従事者や患者が不必要な被ばくをしないよう、適切な管理が必要です。技師は被ばく線量の記録や施設の安全基準の遵守を徹底し、安全な環境を維持します。

また、患者とのコミュニケーションも欠かせません。放射線検査や治療に対して不安を抱く患者も多いため、わかりやすい説明を心がけ、安心して検査を受けられるようサポートします。検査中の声かけや、リラックスできるような対応を行うことも技師の大切な役割です。

診療放射線技師の魅力

診療放射線技師は、医療現場において非常に重要な役割を担っています。高度な技術と専門知識を活かし、医師と連携しながら患者の診断や治療を支える仕事です。撮影された画像の質は技師の技術によって左右されるため、医師から意見を求められることも多く、責任のある仕事でありながらもやりがいを感じることができます。

また、患者やその家族から感謝されることも多く、医療に貢献している実感を得られる職業です。技術の進歩に伴い、新しい検査や治療方法が次々に開発されているため、常に学び続ける姿勢が求められます。医療技術の最前線で働きながら、人々の健康を支えることができる診療放射線技師は、大きなやりがいのある仕事といえるでしょう。

診療放射線技師のやりがい

診療放射線技師の仕事は、患者の病気の診断や治療に直接関わることができるため、大きなやりがいがあります。高度な専門技術を駆使しながら、医療現場の一員として貢献できる職業です。日々の業務の中で、自分のスキルが患者の健康を支えているという実感を得られることが、この仕事の魅力の一つです。

病気の診断と治療への貢献

診療放射線技師は、放射線を用いた検査や治療を通じて、病気の早期発見や適切な治療に貢献します。医師の指示のもと、X線撮影やCT、MRIなどの画像診断を行い、病気の診断や治療方針の決定をサポートします。

放射線治療では、がん患者に対して適切な放射線を照射し、治療を支援します。こうした業務は、患者の命や生活の質に大きく関わるものであり、正確な技術と知識が求められます。自分の仕事が患者の回復につながることを実感できるため、大きなやりがいを感じることができます。

チーム医療への貢献

診療放射線技師は、医療チームの一員として、医師や看護師、臨床検査技師、理学療法士などの他の医療スタッフと連携しながら患者の治療に関わります。医療現場では、患者の状態を共有し、より良い医療を提供するために互いに協力し合うことが不可欠です。

特に放射線治療や緊急時の画像診断では、チームの連携が重要になります。専門職同士が知識を持ち寄り、最適な医療を提供することにより、患者の治療効果を高めることができます。自分のスキルや知識がチームの中で活かされ、患者の命を支えているという実感が、やりがいにつながります。

技術の活用と向上

診療放射線技師は、高度な専門技術を駆使して、質の高い画像を提供することが求められます。検査によって得られる画像の精度は、病気の診断や治療方針の決定に直結するため、日々の業務の中で技術を磨くことが重要です。

また、放射線技術は日々進歩しており、新しい機器や技術の導入が進んでいます。診療放射線技師は、常に最新の技術を学び、知識をアップデートし続けることが求められます。撮影技術を向上させるための講習会や勉強会に参加し、スキルを高めていくことで、より質の高い医療を提供できるようになります。新しい技術を習得し、実際の業務に活かせたときには、大きな達成感を得ることができます。

患者からの感謝

診療放射線技師の仕事は、患者にとって不安の多い検査や治療のサポートをすることでもあります。患者が安心して検査を受けられるように配慮し、わかりやすい説明や声かけを行うことも重要な業務の一つです。

検査がスムーズに終わったときや、治療が順調に進んだとき、患者やその家族から「ありがとう」と感謝されることがあります。そうした言葉を直接受け取ることで、自分の仕事が患者の助けになっていることを実感し、やりがいを感じることができます。

技術向上の達成感

診療放射線技師は、経験を積むことで技術が向上し、より精度の高い画像を撮影できるようになります。最適な撮影条件を調整し、鮮明な画像を得られたときには、自分のスキルの成長を実感できます。また、困難な症例に対応し、医師から「良い画像が撮れた」と評価されたときにも、大きな達成感を得られます。

また、新しい技術を習得し、それを実際の業務で活用できたときにも、自分の成長を感じることができます。放射線技術の分野は進化が速いため、常に学び続けることで、より高度な技術を身につけることができます。こうした技術向上の実感が、診療放射線技師としてのやりがいにつながります。

診療放射線技師の大変なこと

診療放射線技師の仕事はやりがいがある一方で、さまざまな困難も伴います。医療現場での責任の重さや、放射線を扱う仕事ならではのリスクに対処しながら働く必要があります。また、最新の技術を学び続ける努力も求められるため、常に向上心を持つことが重要です。

放射線被ばくのリスク

診療放射線技師は、放射線を扱う仕事であるため、被ばくのリスクが伴います。しかし、放射線防護の3原則(遮へい、時間短縮、距離確保)を遵守することで、被ばくを最小限に抑えることが可能です。防護衣や防護眼鏡の着用、個人線量計の装着などの安全対策が整えられており、適切な知識と対策を講じることで、安全に業務を遂行できます。

不規則な勤務

勤務先の病院や施設によっては、当直や夜勤などの不規則な勤務が求められることがあります。特に救急対応を行う医療機関では、夜間や休日でも患者の検査が必要となるため、交代制の勤務が一般的です。そのため、生活リズムが崩れやすく、体調管理が重要になります。

高い責任感が求められる

診療放射線技師の仕事は、医療現場で患者の診断や治療に直結するため、正確な知識と技術が求められます。撮影した画像や放射線治療の精度が診断や治療の結果に大きく影響するため、慎重かつ正確に業務を遂行する必要があります。ミスが許されない環境で働くことになるため、常に集中力を保つことが求められます。

医療チームとの情報共有

診療放射線技師は、医師や看護師、臨床検査技師など、さまざまな医療スタッフと連携しながら業務を進めます。適切な検査結果を提供するためには、患者の症状や病状を正しく把握し、チームの一員として積極的に情報共有を行うことが不可欠です。コミュニケーション能力が求められる場面も多く、チームワークを大切にする姿勢が必要になります。

継続的な学習

医療技術は日々進歩しており、新しい機器や診断技術が次々と導入されています。そのため、診療放射線技師として働き続けるためには、常に最新の知識や技術を学び続ける努力が必要です。学会や研修会に参加したり、資格取得を目指したりすることで、スキルを向上させることが求められます。

体力面での負担

診療放射線技師の仕事は、機器の操作や患者の介助など、意外と体力を使う場面が多くあります。特に女性の場合、機器の移動や患者の補助などで負担を感じることがあるかもしれません。しかし、技術や知識を活かすことで、体力面のハンデをカバーすることは十分に可能です。無理なく働ける環境を選ぶことや、体力を維持するための工夫をすることで、長く活躍することができます。

診療放射線技師は、やりがいのある仕事ですが、放射線のリスクや不規則な勤務、責任の重さなど、さまざまな課題に向き合う必要があります。医療チームとの連携や継続的な学習が求められ、常に成長し続ける姿勢が大切です。しかし、安全管理が徹底されており、学びを深めることでスキルアップできる環境も整っています。自分に合った働き方を考えながら、長く活躍できる道を選ぶことが重要です。

PR

🎒 塾選びに迷ったら「塾選(ジュクセン)」で比較・検討!

「大学受験、どの塾が自分に合うのか分からない…」

「とりあえず体験授業を受けてみたい!」

そんな方におすすめなのが、日本最大級の学習塾検索サイト「塾選(ジュクセン)」

✅ 全国の学習塾・予備校情報を網羅!

✅ 口コミや取材記事でリアルな塾の雰囲気がわかる

✅ 体験授業や資料請求もオンラインで手軽にできる!

📚 自分に合った塾を見つけて、志望校合格へ一歩前進! ⬇️

👉 [塾選(ジュクセン)をチェック]

放射線技師の大学はどこがいい?おすすめの進学先と進路

- おすすめの大学

- 私立大学について

- 専門学校について

- 大学を選ぶか専門学校を選ぶか

- 大学で学ぶこと

- 卒業後の進路

- キャリアパス

- 大学選びは将来を左右する大切な選択

おすすめの大学

診療放射線技師を目指すうえで、大学選びは非常に重要です。大学には国公立大学と私立大学があり、それぞれに特徴があります。学費や就職のしやすさ、教育内容などを総合的に考慮し、自分に合った大学を選ぶことが大切です。

国公立大学の特徴

国公立大学は、私立大学に比べて学費が安く、経済的な負担を抑えることができる点が大きな魅力です。入学難易度は比較的高く、大学入学共通テストと二次試験の受験が必要になるため、しっかりとした受験対策が求められます。

就職においても、国公立大学の卒業生は多くの病院で求められる傾向があり、特に国立大学卒の技師は大規模な病院への就職で有利になることがあります。また、研究環境が整っていることも特徴の一つで、最先端の放射線技術や診断技術を学ぶ機会が多くあります。

国公立大学では、専門知識だけでなく、幅広い一般教養を学ぶことができるため、総合的な学びを深めることが可能です。診療放射線技師としての技術だけでなく、医療分野全般に関する知識を身につけたい人には適した環境といえます。

おすすめの国公立大学

診療放射線技師の養成において実績があり、質の高い教育を提供している国公立大学として、以下の大学が挙げられます。

これらの大学では、医学部や保健科学部などの学科において、診療放射線技師を目指すことができます。それぞれの大学には独自のカリキュラムや研究分野の強みがあるため、自分の興味のある分野と照らし合わせて選ぶと良いでしょう。

国公立大学を選ぶ際のポイント

国公立大学を選ぶ際には、学費の負担や教育環境、研究の充実度など、国公立ならではのポイントを考慮することが重要です。特に、診療放射線技師を目指す場合、実習環境や研究設備が整っているかどうかが、大学選びの大きな基準になります。

学費の負担が少ない

国公立大学の最大の魅力は、学費が私立大学に比べて安く設定されていることです。特に経済的な負担を抑えながら学びたい人にとって、国公立大学は非常に魅力的な選択肢となります。年間の授業料がほぼ一定であり、奨学金や学費免除制度も充実しているため、経済的な理由で進学を迷っている場合にも安心して学ぶことができます。

研究環境が整っている

国公立大学は、研究施設や設備が充実していることが多く、最先端の放射線技術を学ぶ機会に恵まれています。特に、診療放射線技師の分野では、CT、MRI、PETなどの高度な画像診断技術や、放射線治療の研究が進められており、学びの幅が広がります。研究活動に力を入れたい人や、大学院進学を考えている人にとっては、国公立大学の研究環境は大きなメリットとなります。

臨床実習の充実度

国公立大学の中には、附属病院を持つ大学や、大規模な病院と連携している大学も多くあります。実習先が充実している大学では、実際の医療現場での経験を積む機会が多く、診療放射線技師としての実践的なスキルを磨くことができます。特に、大学附属病院がある場合は、最新の医療機器を用いた実習が可能となり、卒業後の即戦力としてのスキルを身につけやすくなります。

国公立大学ならではの教育の幅広さ

国公立大学では、診療放射線技師の専門教育だけでなく、医学や生物学、工学的な知識も学ぶことができます。特に、幅広い教養科目を学べるため、医療だけでなく、関連する科学技術や医療機器の開発にも興味がある人にとっては、総合的な学習環境が整っています。

立地と通学環境

国公立大学は全国各地にあり、地方に設置されている大学も多くあります。地方の国公立大学は、落ち着いた環境で勉強に集中できることや、生活費が比較的安いというメリットがあります。一方で、都市部の大学は交通の便が良く、病院や研究機関との連携が強いため、インターンシップや就職活動の機会が増える可能性があります。

就職の安定性

国公立大学の卒業生は、大学のネームバリューや研究実績の影響もあり、就職活動で有利になることが多いです。特に、大規模な病院や国公立病院では、国公立大学出身の診療放射線技師が求められる傾向があります。

私立大学について

診療放射線技師を目指す上で、私立大学も重要な選択肢の一つです。私立大学には国公立大学とは異なる特徴があり、学びの環境や就職の幅が広がる可能性があります。

私立大学の特徴

私立大学の大きな特徴の一つとして、大学病院を持つ大学が多いことが挙げられます。大学附属病院での実習を通して、実際の医療現場を体験しながら、実践的なスキルを身につけることができます。医療機器の扱いや患者対応の経験を積むことで、就職後の即戦力としてのスキルを養うことが可能です。

入学難易度については、医学部系の学科を持つ大学は難易度が高い傾向があります。特に、医療系の学部を持つ私立大学では、専門性の高い教育が求められるため、入試の難易度が上がることがあります。そのため、受験を考える際には、過去の合格ラインや受験科目を事前に確認しておくことが大切です。

教育内容に関しては、大学によってカリキュラムや教育方針に特色があります。特定の分野に強みを持つ大学や、国際交流に力を入れている大学など、自分の興味や目標に合った環境を選ぶことが重要です。また、大学の授業や実習の内容、研究分野などを確認し、自分が学びたい内容と一致しているかどうかを調べることが必要です。

就職の面では、私立大学は卒業後の進路が幅広いことが特徴です。病院や医療機関への就職だけでなく、医療機器メーカーや研究機関など、企業での就職も選択肢の一つとなります。特に、診療放射線技師の資格を活かした研究職や、医療技術開発に携わる職種を希望する場合は、企業との連携が強い大学を選ぶことも有効です。

おすすめの私立大学

診療放射線技師の養成において実績があり、質の高い教育を提供している私立大学として、以下の大学が挙げられます。

- 京都医療科学大学

- つくば国際大学

- 純真学園大学

- 鈴鹿医療科学大学

- 日本医療科学大学

- 国際医療福祉大学

- 順天堂大学

- 神戸常盤大学

- 川崎医療福祉大学

- 岐阜医療科学大学

- 帝京大学

- 新潟医療福祉大学

- 森ノ宮医療大学

- 日本医療大学

- 藤田医科大学

- 杏林大学

- 群馬パース大学

- 徳島文理大学

- 北里大学

- 北海道科学大学

- 駒澤大学

- 大阪物療大学

- 広島国際大学

これらの大学では、診療放射線技師を養成するための充実したカリキュラムが整備されており、実習や研究環境も充実しています。大学の選択肢を広げるために、それぞれの特徴を詳しく調べることをおすすめします。

私立大学を選ぶ際のポイント

私立大学を選ぶ際には、国公立大学とは異なる視点で考慮すべき点があります。学費や設備、附属病院の有無など、私立大学ならではの特徴を理解し、自分の目的に合った大学を選ぶことが大切です。

学費と奨学金制度

私立大学は国公立大学に比べて学費が高めに設定されています。特に医療系の学部は設備や実習環境の充実に伴い、他の学部よりも学費が高くなる傾向があります。そのため、奨学金制度や授業料減免制度が整っているかどうかを事前に確認しておくことが重要です。大学ごとに学費の違いや、返済不要の奨学金、分割納入制度などがあるため、入学前にしっかり調べておきましょう。

附属病院や提携医療機関の有無

私立大学には附属病院を持つところが多く、臨床実習が充実している大学もあります。実習先が大学の附属病院である場合、最新の医療機器を使った実習が受けられ、診療放射線技師としての実践力を身につけやすくなります。提携医療機関が充実している大学も、病院とのネットワークが強く、卒業後の就職に有利になることがあります。大学選びの際には、どのような実習環境が整っているかをチェックすることが重要です。

私立大学の特色と強み

私立大学には、それぞれ独自の強みや特徴があります。例えば、診療放射線技師の養成に特化した大学、国際交流が活発な大学、研究活動が盛んな大学など、カリキュラムや教育方針が大学ごとに異なります。特に、特定の医療分野に強みを持つ大学では、専門的なスキルを深く学ぶことができるため、自分の将来の目標に合った大学を選ぶことが大切です。

また、私立大学の多くは、最新の教育設備を導入し、学生の学習環境を整えています。シミュレーション機器を使った実習や、放射線技術の最新研究に触れる機会が多い大学もあるため、どのような教育設備が整っているかを確認することもポイントになります。

立地と通学の利便性

私立大学は全国各地にあり、都市部に位置する大学も多いため、通学の利便性を考慮することも大切です。都市部の大学は交通アクセスが良く、病院や研究機関との連携が強いため、インターンシップや就職活動に有利な場合があります。一方、地方の大学は比較的落ち着いた環境で学ぶことができ、学費や生活費が抑えられるというメリットがあります。

一人暮らしをする場合は、生活費や家賃なども考慮する必要があります。大学が提供する学生寮や、周辺の家賃相場などを調べ、経済的な負担を抑えられる環境を選ぶことが重要です。

専門学校について

診療放射線技師を目指す上で、専門学校も大学と並ぶ選択肢の一つです。専門学校は大学とは異なる特徴を持ち、特に短期間で資格取得を目指す人に適した進路となります。

専門学校の特徴

専門学校は3年制の課程が多く、大学よりも1年早く卒業できる点が大きな特徴です。そのため、早く社会に出て働きたいと考えている人にとってはメリットとなります。また、私立大学の医学部と比較すると、学費を抑えられる可能性があり、経済的な負担を軽減できる点も魅力です。

専門学校では、診療放射線技師に必要な知識や技術を集中的に学ぶカリキュラムが組まれています。3年間という限られた期間の中で効率よく学習し、国家試験の受験資格を得ることができます。そのため、授業は実践的な内容が多く、即戦力として活躍できるような教育が行われています。

入学難易度については、大学と比較すると入学しやすい傾向があります。大学受験のように高度な受験対策が必要ない場合が多く、比較的スムーズに進学できることが特徴です。

就職に関する注意点

専門学校卒業後の就職については、大規模病院や大学病院、大手企業などを希望する場合、大学卒業生と比較して不利になるケースがあります。特に、病院側が大卒以上の学歴を求める場合や、管理職を目指す際には、大学卒の方が有利になることがあります。ただし、地域の病院や診療所では専門学校卒の診療放射線技師も多く採用されており、個々の実力や実習経験が評価されることも少なくありません。

実習環境と国家試験対策

専門学校によっては、医療現場での実習に力を入れているところもあります。特に、提携している病院や医療機関の数や規模によって、実習の充実度が大きく異なるため、事前に確認することが大切です。また、国家試験対策に力を入れている専門学校も多く、合格率が高い学校では試験対策講座や模擬試験を実施するなどのサポートが充実しています。

おすすめの専門学校

診療放射線技師の養成に実績があり、専門的な知識や技術を学べる専門学校として、以下の学校が挙げられます。

- 中央医療技術専門学校

- 東京電子専門学校

- 城西放射線技術専門学校

- 大阪行岡医療専門学校長柄校

- 東洋公衆衛生学院

- 静岡医療科学専門大学校

- 東海医療技術専門学校

- 北海道医薬専門学校

- 大阪ハイテクノロジー専門学校

- 福岡医療専門学校

- 神戸総合医療専門学校

- 清恵会第二医療専門学院

- 鹿児島医療技術専門学校

それぞれの専門学校で教育方針や実習環境が異なるため、学びたい内容や将来の目標に合った学校を選ぶことが大切です。

専門学校を選ぶ際のポイント

専門学校を選ぶ際には、以下のような点を確認すると良いでしょう。

まず、カリキュラムの内容を確認し、自分が学びたい分野がしっかりと学べるかをチェックすることが重要です。特に、放射線技術や診療放射線技師に必要な専門知識がどのように組み込まれているかを確認しましょう。

次に、実習施設が充実しているかを調べることも大切です。医療現場に近い環境で実習を行うことができるかどうか、どのような医療機関と連携しているのかを確認し、より実践的なスキルを習得できる環境が整っているかを考慮しましょう。

また、国家試験の合格率も重要な指標となります。合格率が高い専門学校は、試験対策がしっかりと行われている可能性が高いため、入学前に過去の合格率を調べておくと安心です。

学費や奨学金制度についても事前に確認しておくことをおすすめします。専門学校は大学よりも学費が抑えられる傾向がありますが、学校によって費用の差があるため、自分に合った費用負担の方法を検討しましょう。

最後に、学校の雰囲気や立地も重要なポイントです。通学のしやすさや学習環境が整っているかどうかを考慮し、できるだけストレスなく学べる環境を選ぶことが大切です。オープンキャンパスに参加し、実際に学校の雰囲気を確かめることで、自分に合った学校を見つけやすくなります。

専門学校は、大学よりも短期間で診療放射線技師の資格を取得できる点が大きなメリットです。早く社会に出て働きたい人や、学費を抑えたい人にとっては良い選択肢となります。ただし、大規模病院や大学病院への就職を希望する場合は、大学卒の方が有利になることがあるため、将来のキャリアプランをよく考えて進路を選ぶことが重要です。

自分の目標に合った学校を選ぶために、カリキュラムや実習環境、国家試験対策の充実度をしっかりと確認し、納得のいく選択をするようにしましょう。

大学を選ぶか専門学校を選ぶか

診療放射線技師を目指す際、大学と専門学校のどちらを選ぶかは、将来のキャリアプランを考慮して慎重に決定する必要があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、自分の目標や状況に合わせて選択することが大切です。

大学を選ぶメリットとデメリット

大学は一般的に4年制で、専門知識を学ぶだけでなく、幅広い教養を身につけることができます。高度な医療技術や研究に触れる機会が多く、将来のキャリアの幅を広げることができます。

大学のメリットとしては、高度な知識と技術を学べる点が挙げられます。最先端の医療技術や研究に関わる機会が多く、医療現場での実践力を高めることができます。また、一般教養科目を通じて、幅広い知識を得ることができるため、社会人としての基礎能力も向上します。

さらに、大学院への進学も可能であり、研究者や教育者としての道を目指すことができます。就職の選択肢も広く、病院だけでなく、医療機器メーカーや研究機関、公務員などの職業に就くことも可能です。特に、大規模病院や大学病院では、大学卒を応募条件とする場合があり、就職活動において有利になることがあります。

大学は将来的なキャリアアップの面でも有利であり、技師長や管理職などの役職に就きやすい傾向があります。また、海外留学制度を設けている大学も多く、国際的な視野を養う機会も得られます。さらに、大学病院系列の学部では、チーム医療を重視する傾向があるため、多職種連携について学ぶことができるのも特徴です。

一方で、大学にはデメリットもあります。まず、学費が高い傾向があり、特に私立大学の医学部系は高額になることがあります。また、卒業までに4年間かかるため、専門学校に比べると社会に出るまでの期間が長くなります。入学難易度も専門学校に比べて高く、入試対策が必要となる点も考慮しなければなりません。

専門学校を選ぶメリットとデメリット

専門学校は一般的に3年制で、診療放射線技師に必要な知識や技術を効率的に学ぶことができます。より短期間で資格を取得し、早く社会に出て働くことができるのが大きなメリットです。

専門学校のメリットとしては、まず卒業までの期間が短いため、大学よりも1年早く診療放射線技師として働くことができます。また、学費が大学よりも安い傾向があり、経済的な負担を抑えながら学ぶことが可能です。

カリキュラムは実践的な内容が多く、専門的な知識や技術を集中的に学ぶことができます。医療機関と連携した実習が充実している専門学校もあり、現場での即戦力としてのスキルを身につけやすい環境が整っています。さらに、入学難易度が大学よりも低い場合が多く、比較的入学しやすい点も特徴の一つです。

しかし、専門学校にはデメリットもあります。まず、大学に比べて就職の選択肢が狭まることがあり、大規模病院や大学病院への就職を希望する場合には不利になることがあります。また、将来的なキャリアアップの面でも、大学卒に比べて管理職や専門職への昇進の機会が限られる場合があります。

一般教養を学ぶ機会が少なく、知識の幅を広げる点では大学に劣ることも考慮する必要があります。さらに、大学院への進学は基本的に難しく、研究職や教育職を目指す場合には不向きな選択肢となります。

どちらを選ぶべきか

大学と専門学校のどちらを選ぶべきかは、将来の目標や自分の状況を考慮して判断することが大切です。

まず、どのような診療放射線技師になりたいのか、具体的なキャリアプランを考えることが重要です。研究や教育に関心があり、将来的に大学院への進学を考えている場合は、大学を選ぶのが適しています。一方で、できるだけ早く現場で働きたい場合は、専門学校を選ぶのも良い選択肢となります。

経済的な面も重要な要素の一つです。大学は学費が高い傾向にあるため、学費や生活費を考慮し、経済的に無理のない進路を選ぶことが大切です。

また、自分の学習スタイルに合った学校を選ぶことも重要です。じっくり時間をかけて幅広い知識を学びたい場合は大学が適しており、効率的に学び、短期間で資格を取得したい場合は専門学校が向いています。

学力も考慮すべき要素です。大学は専門学校に比べて入学難易度が高いことが多いため、自分の学力に応じた学校を選ぶことが重要です。

最後に、学校の立地や環境も考慮する必要があります。通学のしやすさや、学習環境が整っているかどうかを確認し、できるだけ自分に合った学校を選びましょう。

まとめ

大学と専門学校のどちらを選ぶかは、将来のキャリアやライフスタイルに大きく影響します。大学は専門知識を深く学び、就職の選択肢やキャリアアップの機会が多い一方で、学費や卒業までの期間の長さがデメリットとなります。専門学校は短期間で資格を取得し、早く現場で働ける点が魅力ですが、就職やキャリアアップの選択肢が限られる場合があります。

最終的には、自分の希望するキャリアや学び方に合わせて、最適な進路を選択することが重要です。それぞれの特徴を理解し、自分に合った進路を選ぶことで、後悔のない選択ができるでしょう。

大学で学ぶこと

大学で診療放射線技師を目指す場合、専門的な知識を学ぶだけでなく、幅広い教養を身につけることができます。大学での学びは、卒業後のキャリアにも大きく影響し、臨床の現場だけでなく、研究、教育、医療機器メーカーなど、さまざまな分野で活躍する可能性を広げます。

大学では、診療放射線技師として必要な知識や技術を体系的に学びます。学ぶ内容は、基礎科目、専門科目、臨床実習、研究活動の4つの分野に大きく分けられます。

基礎医学科目

- 解剖生理学:人体の構造と機能を学びます。骨、内臓、神経、細胞など幅広い分野をカバーし、適切な画像診断や治療を行うための基礎を築きます。

- 医療英語:放射線関連の文献や医療機器のマニュアルを読む際に役立つ知識を習得します。基本的な医学英語の理解は、専門知識を深める上で重要です。

- チーム医療:大学病院系列の学部では、医師、看護師、臨床検査技師、薬剤師など、他の医療専門職と連携するスキルを学ぶことができます。

専門科目

- 診療画像検査技術学:MRI検査やX線CT検査など、各種画像診断機器の使用方法を学びます。人体ファントム(検査用模型)を用いた撮影・撮像実習も行います。

- 核医学検査技術学:放射性医薬品を用いた核医学検査の技術を学びます。

- 放射線治療技術学:がん治療などに用いられる放射線治療の技術を学びます。

- 画像診断学:医師の診断をサポートするために必要な画像診断の知識を習得します。

- 放射線生物学:放射線が人体に与える影響について学び、安全な診療を行うための知識を身につけます。

- 放射線物理学:放射線の物理的な性質や測定方法について学びます。

- 医療安全管理学:医療事故の防止や放射線防護についての知識を学び、安全な医療環境を維持するためのスキルを習得します。

臨床実習・研究活動

- 臨床実習:大学指定の医療機関で、診療画像検査、核医学検査、放射線治療技術などの実習を行い、現場での対応力を身につけます。

- 研究活動:大学によっては、卒業研究やプロジェクト演習を通じて、放射線技術の研究に携わる機会があります。

大学での学びは、卒業後のキャリアに大きく影響します。大学では、診療放射線技師としての専門知識を学ぶだけでなく、幅広い教養を身につけ、チーム医療や研究活動にも携わることができます。臨床実習や研究を通じて、実践的なスキルや論理的思考力を養い、多様なキャリアの可能性を広げることができます。

大学での学びを活かし、自分の目指すキャリアを見据えながら、診療放射線技師としての道を歩んでいきましょう。

卒業後の進路

診療放射線技師の資格を取得すると、さまざまな分野で活躍することができます。主な就職先として、病院やクリニックをはじめ、健診施設、医療機器メーカー、研究機関などが挙げられます。

医療機関での勤務

診療放射線技師の最も一般的な就職先は、病院やクリニックです。大学病院や総合病院、整形外科や脳神経外科などの専門クリニックで働くことができ、それぞれの医療機関の規模や診療科によって、業務内容や働き方が異なります。病院勤務では、X線撮影、CT、MRI、核医学検査、放射線治療などを担当し、救急対応や夜勤が必要となる場合もあります。一方、クリニックでは特定の診療科に特化した業務を担当することが多く、勤務時間が比較的安定しているケースもあります。

健診・検診施設も、診療放射線技師が活躍できる場の一つです。病気の早期発見を目的とした検査に特化しており、X線撮影やマンモグラフィー、CT検査などを行います。病院勤務に比べて、緊急対応が少なく、定時での勤務がしやすい職場が多いのが特徴です。

医療機器メーカーや研究機関

医療機器メーカーでは、診療放射線技師の知識を活かし、機器の実演や研修を担当する「アプリケーションスペシャリスト」として働くことが一般的です。また、放射線測定や機器の品質管理、技術サポートなど、メーカーならではの業務にも携わることができます。

大学や研究機関では、放射線に関する研究に従事することも可能です。画像診断技術の向上や新しい放射線治療法の開発など、最先端の研究に貢献できる場があります。特に、大学院へ進学した場合は、より高度な研究分野でのキャリアが開ける可能性があります。

一般企業やその他の分野

診療放射線技師の知識を活かせる一般企業での就職も可能です。例えば、医療機器関連企業では、製品の開発や販売、医療機関とのやり取りを担当することができます。また、原子力発電所や電力会社では、放射線測定を行う業務があり、放射線の安全管理に関わることもあります。さらに、非破壊検査を行う企業では、工業製品の品質管理や構造検査を担当する機会もあります。

製薬会社では、医薬品の開発に関連して放射線を用いた検査技術が求められる場面があり、診療放射線技師の専門知識が活かされることがあります。また、治験関連機関では、新薬の臨床試験において画像診断の知識を活用できる業務に携わることができます。

公的機関や特殊分野

診療放射線技師は、保健所や公的研究機関で医療監視や医療行政に関わる仕事を担当することもできます。また、県警科捜研や動物検疫、下水道事業などの分野でも、放射線を活用した検査や安全管理の業務が求められています。食品企業や醸造メーカーでは、品質管理の一環として放射線を利用する場面もあり、この分野での活躍も可能です。

進路選択のポイント

就職先を選ぶ際には、自身の興味や関心、キャリアプランを明確にし、どのような分野で働きたいのかを考えることが重要です。大学で学んだ知識やスキルをどのように活かしたいか、将来的な働き方をどのようにしたいかを具体的に検討することで、自分に合った進路を見つけることができます。

キャリアパス

診療放射線技師としてのキャリアは、専門性を深めるだけでなく、管理職や教育者、研究者、企業での活躍など多岐にわたります。経験を積みながらスキルを磨き、適したキャリアを選択することが重要です。

専門性を高める

診療放射線技師として、特定の分野の専門性を高めることで、より高度な業務を担当することができます。各学会が認定する資格を取得することで、専門知識や技術の習得を証明することができ、キャリアの幅が広がります。代表的な資格として、放射線治療専門技師、核医学専門技師、マンモグラフィ認定技師などがあります。

また、講習会や勉強会に積極的に参加することで、撮影技術の向上や最新の知識・技術の習得が可能です。技術の進歩が早い分野であるため、継続的な学習が求められます。

管理職を目指す

病院や医療機関では、診療放射線技師としての経験を積み、技師長や科長などの管理職を目指すことができます。管理職になると、チームの統括や病院運営に関わる業務が増え、医療現場の質の向上に貢献する役割を担うことになります。

特に大学病院などの大規模な病院では、学歴が昇進に影響を与えることもあり、大学卒以上の学歴が有利に働く場合があります。

大学教員を目指す

診療放射線技師の養成を行う大学では、教員として働く道もあります。教育者として、次世代の診療放射線技師を育成し、講義や実習を担当することが主な業務になります。さらに、研究活動にも携わることができ、放射線医学の発展に貢献する機会もあります。

大学教員になるためには、大学院への進学が必要になることが多く、修士号や博士号を取得することで、教育・研究機関でのキャリアが開けます。

医療機器メーカーで働く

診療放射線技師の経験を活かし、医療機器メーカーで「アプリケーションスペシャリスト」として働くことも可能です。主な業務は、開発された機器の実演や医療機関への研修を担当することです。

現場での使用方法の指導や、最新技術の導入支援を行うため、診療放射線技師の専門知識が求められます。また、企業での勤務となるため、病院勤務に比べて高収入が期待できる場合もあります。

研究者として働く

大学や研究機関では、診療放射線技師の知識を活かし、放射線に関する研究に従事することができます。画像診断技術の向上や新しい放射線治療法の開発など、最先端の研究に携わることが可能です。

研究者としての道を進む場合、大学院に進学し、修士号や博士号を取得することが求められることが多いです。研究機関や大学でのポジションを目指す場合には、専門的な知識や研究能力を高める必要があります。

診療放射線技師としてのキャリアを築くためには、専門性を深めたり、新しい知識や技術を学び続けたりすることが重要です。管理職や教育、研究、企業での活躍など、さまざまな選択肢があり、自身の興味やキャリアプランに応じた進路を選択することが大切です。

大学選びは将来を左右する大切な選択

大学選びは、診療放射線技師としての将来を大きく左右する重要な選択です。大学に進学することで、専門知識だけでなく、幅広い教養や研究能力を身につけることができます。また、キャリアパスの選択肢も広がり、将来の可能性を大きく広げることができます。

大学を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- 学費 : 国公立大学は私立大学に比べて学費が安い傾向にあります。

- 立地 : 実家から通える大学を選ぶと、生活費を抑えることができます。

- カリキュラム : 自分の興味や関心に合ったカリキュラムを提供している大学を選びましょう。

- 教育体制 : 実習施設が充実しているか、教員の専門性は高いかなどを確認しましょう。

- 就職実績 : 卒業生の就職先や就職率を確認し、将来の進路をイメージしましょう。

- 大学の歴史 : 伝統のある大学は、同窓の繋がりが強く、就職活動に有利に働くことがあります。

- 研究室 : 興味のある研究室があるか、その研究室の教授はどのような人かなどを調べましょう。

- 大学の理念やポリシー : 大学がどのような人材を育成しようとしているのか、大学のホームページなどで確認しましょう。

大学だけでなく、専門学校も選択肢の一つです。専門学校は、最短3年で卒業が可能で、大学に比べて入学しやすいというメリットがあります。しかし、大学の方が就職に有利な場合が多く、大学院進学や研究の道も開かれています。専門学校卒の場合、大卒以上限定の求人に応募できない場合や、一部地域では就職で不利になることもあります。

どちらの道を選ぶにしても、自身の目標や価値観、経済状況などを考慮し、最適な選択をすることが大切です。

この記事では、診療放射線技師の仕事内容やキャリアパス、大学選びのポイントなどを解説しました。この記事が、あなたの大学選びの一助となれば幸いです。

大学選びは、人生における大きな転換点です。後悔のない選択をするために、しっかりと情報収集を行い、慎重に検討しましょう。

PR

🎒 塾選びに迷ったら「塾選(ジュクセン)」で比較・検討!

「大学受験、どの塾が自分に合うのか分からない…」

「とりあえず体験授業を受けてみたい!」

そんな方におすすめなのが、日本最大級の学習塾検索サイト「塾選(ジュクセン)」

✅ 全国の学習塾・予備校情報を網羅!

✅ 口コミや取材記事でリアルな塾の雰囲気がわかる

✅ 体験授業や資料請求もオンラインで手軽にできる!

📚 自分に合った塾を見つけて、志望校合格へ一歩前進! ⬇️

👉 [塾選(ジュクセン)をチェック]

放射線技師の大学はどこがいい?選び方と進路:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- 診療放射線技師になるには大学または専門学校に進学する必要がある

- 国公立大学は学費が安く、研究環境が整っている

- 私立大学は附属病院があり、実習環境が充実していることが多い

- 専門学校は3年制で短期間で資格取得を目指せる

- 大学は4年制で、教養科目や研究活動も学べる

- 就職の幅を広げたいなら大学進学が有利

- 実習環境が充実している大学を選ぶことが重要

- 国家試験合格率の高い大学を選ぶと安心

- 放射線技師は病院やクリニック、企業、研究機関などで活躍できる

- キャリアアップを考えるなら大学卒業が有利

- 医療機器メーカーや研究職を目指すなら大学院進学も視野に入れる

- 専門学校は即戦力を目指す人に向いている

- 学費や通学の利便性も進学先を選ぶ重要なポイント

- 進学前にオープンキャンパスや資料を確認するのが大切

- 自分のキャリアプランに合った大学・専門学校を選ぶことが最も重要