パソコン買うならどこがいいか考えているあなたへ。パソコンは高価な買い物だからこそ、どこで、いつ、どのようなスペックのものを買うかが非常に重要です。この記事では、家電量販店やECサイト、メーカー直販サイト、BTOショップ、大学生協など、主要な購入場所それぞれの特徴とメリット・デメリットを徹底解説します。

さらに、国内・海外メーカーやBTOメーカーの特徴、購入時期や価格を抑えるテクニック、そして購入前に知っておきたい重要スペックまで、あなたの疑問を解消し、最適な一台を見つけるための情報が満載です。

- パソコン購入場所のメリット・デメリットがわかる

- 国内外メーカーやBTOメーカーの選び方がわかる

- パソコンをお得に買う時期と費用を抑えるテクニックがわかる

- 用途に合わせた重要スペックの選び方がわかる

パソコン買うならどこがいい?購入場所とメーカーの特徴

- パソコンはどこで買える?主な購入場所の選択肢

- 国内メーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

- 海外メーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

- BTOメーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

- 初心者におすすめのパソコンメーカー

- 家電量販店の特徴とメリット・デメリット

- メーカー直販サイトのメリットとカスタマイズ性

パソコンはどこで買える?主な購入場所の選択肢

パソコンを購入する際には、主にいくつかの選択肢があります。大まかには、家電量販店、ECサイト(オンラインECサイトやECモール)、メーカー直販サイトの3つが挙げられます。これら以外にも、BTO(Build To Order)パソコンを提供するショップや、中古パソコンショップ、そして学生向けの大学生協なども購入場所として考慮できます。それぞれの購入場所には独自の強みがあり、どこがお得かは一概には言えません。

主な購入場所

パソコンの主な購入場所として、以下の選択肢があります。

家電量販店

ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、ビックカメラなどが代表的です。実際にパソコンの実機に触れて操作感を確かめたり、店員に直接相談してアドバイスを受けたりできる安心感が最大のメリットです。ポイントが付与されたり、キャンペーンが実施されたりすることもあります。NEC、富士通、Dynabookといった国内メーカーの製品は、特に家電量販店での取り扱いが豊富です。

ECサイト(オンラインECサイト・ECモール)

Amazonや楽天などが主要なECモールとして知られています。これらのサイトでは、豊富な品揃えの中からパソコンを比較検討でき、セールやクーポンを利用してお得に購入できる可能性があります。多くのメーカーが販売を行っており、Amazonでは即納品が多いという特徴もあります。ただし、実機を事前に確認できない点がデメリットとして挙げられます。

メーカー直販サイト

Dell、Lenovo、NEC、マウスコンピューターなどの各メーカーが運営する公式サイトです。中間マージンがかからないため、多くのメーカーで直販サイトが最も安くなる可能性が高いとされています。また、自分に合ったスペックにカスタマイズできることや、選択肢の幅が広いこと、延長保証に強いことなども大きなメリットです。Web限定のオリジナルモデルやカラーバリエーションが豊富な場合もあります。

その他の購入場所

上記以外にも、以下のような場所でパソコンを購入できます。

BTO(Build To Order)パソコンショップ

マウスコンピューターやパソコン工房、ドスパラなどがBTOパソコンを提供する主要なショップです。BTOは受注生産を意味し、CPUやメモリ、ストレージなど、必要なパーツのスペックをカスタマイズして注文できる形式です。無駄なコストを抑えつつ、用途に合わせた最適な構成を実現できる点が強みです。

中古パソコンショップ

新品よりも大幅に安価にパソコンを購入できる選択肢です。ヤフオクやメルカリといった個人間の売買サイト、ハードオフなどのリユース品ショップ、専門の中古パソコン販売サイトなどがあります。ただし、品質の見極めが難しい、パフォーマンスが低下している可能性がある、アフターサポートが限定的であるなど、デメリットも多いため、パソコンに詳しい方向けとされています。

大学生協

多くの大学で学生向けに推奨PCとして販売されています。価格は割高になる傾向がありますが、4年間の保証や動産保険、修理中の代替機貸し出しなど、非常に手厚いサポートが受けられる点が最大のメリットです。パソコンの知識に不安がある新入生にとって、安心して購入できる選択肢と言えるでしょう。

これらの購入場所は、それぞれに利点と注意点があるため、自身の使用目的、予算、パソコンに関する知識レベル、そしてサポートへの要望を明確にすることで、最適な購入場所を見つけることができるでしょう。

国内メーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

日本の主要パソコンメーカーは、主にNEC、富士通、Dynabook、Panasonic、VAIOなどが挙げられます。これらのメーカーの最大の特徴は、手厚いサポート体制と、初心者にも分かりやすいマニュアルや初期設定のしやすさです。

主要な国内メーカー各社の特徴を以下にまとめました。

NEC

国内販売台数でトップクラスを誇り、初心者向けのモデルが充実しています。LAVIEシリーズは幅広いラインナップを持ち、丁寧なマニュアルやサポートが充実しており、安心して使用できるでしょう。電話サポートが無料である点もメリットです。故障率が低い傾向にあるとも評されています。ただし、ゲームや動画編集などの高度な作業にはあまり向かず、性能の割に価格が高いという声もあります。

パソコン(PC)通販のNEC LAVIE公式サイト

富士通

スーパーコンピューター「京」の開発にも関わった実績を持ち、初心者にも使いやすい設計が特徴です。NECと同様に手厚いサポート体制と、比較的低い故障率に定評があります。デザイン性を重視したモデルも多く、高齢者向けのデザインやサポートも充実しています。多くのソフトが最初から付属しているため、すぐに使い始めたい方におすすめです。しかし、価格は高めに設定されている傾向があります。

富士通クライアントコンピューティング

Dynabook(旧東芝)

かつては東芝の子会社で、現在はシャープの子会社です。耐久性の高さと、軽量で薄型のノートパソコンが多く、ビジネスシーンや大学生に人気です。一部機種には2年保証や海外保証が付帯するものもあります。ただし、価格帯は高めです。

Dynabook

Panasonic(レッツノート)

ノートパソコンを中心に販売しており、高性能で携帯性に優れ、耐久性が高いことで知られています。高額な製品が多いため、価格重視の方には向きませんが、堅牢性や信頼性を求めるユーザーにおすすめです。

レッツノート(Let'snote)パナソニック公式通販サイト

VAIO

元ソニーのPC事業を引き継いだメーカーで、高級で高性能なパソコンが多いのが特徴です。

VAIO公式 オンラインストア

国内メーカーのパソコンは、手厚いサポートや使いやすさを重視する方にとって良い選択肢となるでしょう。

海外メーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

海外メーカーは、品質を維持しつつコストパフォーマンスに優れた製品が多い点が魅力です。しかし、日本語のマニュアルが少なかったり、サポート体制が国内メーカーほど手厚くないと感じられる場合があります。

主要な海外メーカー各社の特徴を以下にまとめました。

HP(ヒューレット・パッカード)

2015年にはパソコン売上世界2位の実績を持つ世界的企業です。個人向けからビジネス向け、ゲーミングPCまで豊富なラインナップが特徴です。デザイン性とコストパフォーマンスに優れているとされ、日本国内で組み立てられているPCもあり、信頼性も高いと評されています。

日本HP 公式ウェブサイト

Dell(デル)

世界最大級のコンピュータ企業であり、コストパフォーマンスの高さが大きなセールスポイントです。特に企業向けではコスト削減を優先する場合に選択肢となることが多いです。製品は質実剛健で派手さはないものの、価格を抑えつつ高スペックを実現しており、スペックのカスタマイズが可能なBTO式販売を主に採用しています。

Dell 日本

Lenovo(レノボ)

中国北京に本社を置き、IBM、NEC、富士通のPC部門を買収してきたことで世界シェア1位となりました。日本国内でも高いシェアを持ち、NECと富士通のパソコン事業を傘下に収めているため、グループ全体で圧倒的なシェアを占めています。安価でありながら高性能なモデルが多く、コストパフォーマンスに優れています。主力製品であるThinkPadシリーズは山形県米沢市で生産され、修理もNECパーソナルコンピュータ群馬事業所で行われるなど、国内サポート体制も充実しています。

レノボ パソコン(PC) 通販 | レノボ・ ジャパン

Apple(アップル)

MacBookシリーズは、アルミニウム製のスタイリッシュなデザインとmacOSの直感的な操作性、強力なセキュリティ機能が特徴です。Apple独自の高速チップにより高いパフォーマンスを発揮し、クリエイティブ作業に最適な高性能ソフトウェアが充実しているため、多くのクリエイターから支持されています。価格は他社と比較して高めですが、AI対応のMシリーズチップなどの開発が進み、今後の性能向上が期待されています。

Apple(日本)

Microsoft(マイクロソフト)

WindowsやOfficeの開発元であり、自社開発のノートパソコン「Microsoft Surface」シリーズを展開しています。Surfaceはコストパフォーマンスに優れ、タブレットにもなる2-in-1タイプが多く、軽量でバッテリーも長持ちするため、ビジネスマンや学生に人気です。Officeが標準装備されているモデルが多い点も便利です。

Microsoft Surface

ASUS(エイスース)

台湾を拠点とするPCメーカーで、マザーボードなどのPCパーツOEM供給でも世界的に知られています。格安モデルからゲーミングPCまで幅広いラインナップを揃えており、「TUFシリーズ」や「ROGシリーズ」はゲーマーに人気です。コストパフォーマンスに優れた製品が多く、手頃な価格で高性能なノートパソコンを探している方におすすめです。

ASUS Store

Acer(エイサー)

ASUSと同様に台湾に本社を置くPCメーカーで、国際的なブランドです。コストパフォーマンスが良い製品が多く、特にビジネス向けのコスパ重視モデルを探している方におすすめです。NEC、日立、富士通などへのOEM供給実績もあり、信頼性の高いブランドと言えます。

Acer 日本

海外メーカーのパソコンは、コストと性能のバランスを重視する方に適した選択肢と言えるでしょう。

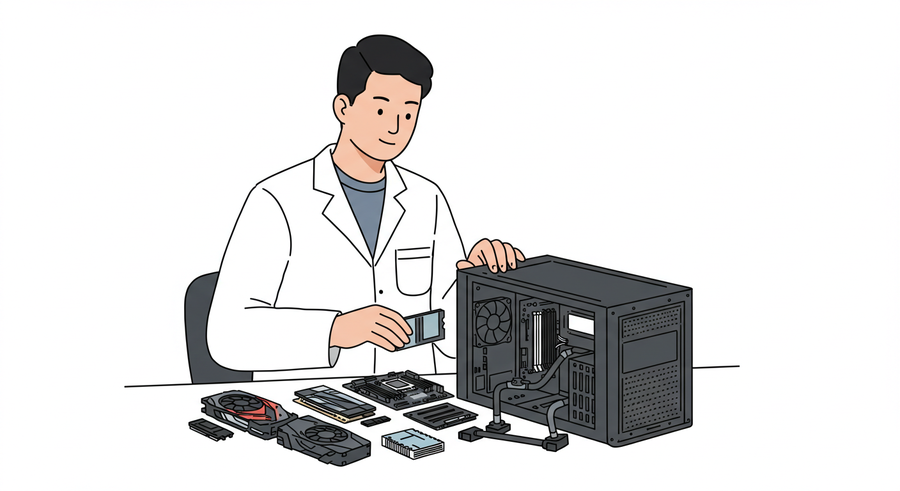

BTOメーカーのパソコンを選ぶメリットと特徴

BTO(Build To Order)メーカーは、CPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボードなどのパーツをユーザーが自由にカスタマイズして注文できる受注生産方式を採用しています。これにより、無駄なコストを抑えつつ、用途に合わせた最適な性能のパソコンを比較的安価に入手できる可能性が高まります。

主要なBTOメーカー各社の特徴を以下にまとめました。

マウスコンピューター

国内生産のBTOパソコンメーカーであり、一般モデルからクリエイターモデル、ハイエンドモデルまで幅広いラインナップが特徴です。コストパフォーマンスが高く、24時間365日のサポートも提供しているため、パソコン初心者でも安心して利用できます。

パソコン(PC)通販のマウスコンピューター 公式サイト

ドスパラ

ゲーミングPCの「GALLERIA(ガレリア)」が特に人気で、高性能なパソコンを安く購入できることで知られています。セールを一年中開催しているなど、お得に購入できる機会が多いのも特徴です。ただし、初期不良への対応やパーツの品質に関して懸念の声も一部で聞かれます。

パソコン(PC)通販のドスパラ【公式】

パソコン工房

BTOメーカーの老舗として知られ、豊富なラインナップと高いコストパフォーマンスが特徴です。全国に店舗があるため、修理などのサポート面でも安心感があります。

パソコン(PC)通販のパソコン工房【公式】

FRONTIER(フロンティア)

サポートが手厚いBTOメーカーとして推奨されることがあります。

BTOパソコン オンラインストア FRONTIER

TSUKUMO(ツクモ)

価格は他のBTOメーカーより高めですが、対応力やパーツの信頼性が高く、高品質であると評されています。

自作PC・パーツ・周辺機器などの専門店【ツクモ】公式通販サイト

BTOパソコンは、自分の使い方に合わせてカスタマイズしたい方や、コスパを重視したい方におすすめです。

初心者におすすめのパソコンメーカー

パソコンを初めて購入する方や、パソコンにあまり詳しくない初心者の方には、サポート体制が充実しており、使いやすさに配慮されたメーカーの製品がおすすめです。

初心者向けの国産メーカー

特に日本のメーカーは、手厚いサポートや分かりやすいマニュアル、最初から必要なソフトウェアがインストールされているモデルが多いため、初心者にとって安心して選べる選択肢となります。ただし、海外メーカーと比較すると価格は高めに設定されている傾向があります。

NEC

NECは国内シェアトップクラスのメーカーであり、初心者向けのノートパソコンや一体型PCが製品の中心です。丁寧なマニュアルや無料の電話サポートも充実しており、初期設定に不安がある方でも安心して利用できます。また、最初から操作しやすいソフトウェアが搭載されている点も、初心者にとって大きなメリットです。故障率が低い傾向にあることも特徴です。

富士通

富士通も日本の老舗メーカーとして、初心者にも使いやすい設計のパソコンを多く提供しています。価格は海外メーカーと比較して高めですが、その分手厚いサポート体制が魅力であり、パソコン操作に不慣れな方や高齢者向けのサポートも充実しているため、安心して購入できます。故障率も低い傾向にあります。

Dynabook(旧東芝)

Dynabookはシャープの子会社であり、かつて東芝のPC事業を継承したメーカーです。耐久性の高さや軽量・薄型のノートパソコンが多い点が特徴で、一部の機種にはメーカーの2年保証が付帯しています。手厚いサポートも提供されているため、大学生など持ち運びが多いユーザーにも人気があります。

その他の初心者向けメーカー

国産メーカー以外にも、特定の側面で初心者におすすめできるメーカーがあります。

マウスコンピューター

マウスコンピューターは国内生産のBTO(Build To Order:受注生産)パソコンメーカーですが、24時間365日のサポートを提供しているため、初心者でも安心して利用できます。また、デフォルトで3年保証が付帯しているモデルも多く、品質とコストパフォーマンスのバランスが良いと評価されています。

Lenovo

Lenovoは世界最大のPCメーカーであり、NECや富士通のPC事業を傘下に収めています。コストパフォーマンスに優れ、特にビジネス向けのThinkPadシリーズが有名です。安価で高性能なモデルが多く、日本国内でのサポート体制も充実しているため、初心者でも扱いやすいモデルが見つかる可能性があります。

HP

HP(ヒューレット・パッカード)は、アメリカを拠点とする大手メーカーで、品質とデザイン性に優れ、コストパフォーマンスも良いとされています。特に初心者向けの「Victus(ヴィクタス)シリーズ」は、手頃な価格で高性能なモデルが多く、コストパフォーマンスを重視する方におすすめです。

Dell

DellもアメリカのIT企業で、コストパフォーマンスの高さが大きな強みです。安価で高性能なモデルが豊富で、ゲーミングPCのラインナップも充実しており、初心者でも使いやすいモデルがあります。ただし、サポートが海外メーカーに比べてあまり手厚くないと感じられる場合があるため、ある程度の知識がある方がより安心かもしれません。

Microsoft (Surface)

WindowsやOfficeの開発元であるマイクロソフトが手掛ける「Surface(サーフェス)」シリーズは、高いデザイン性と機能性を兼ね備えています。軽量でバッテリー駆動時間が長く、Officeが標準で搭載されているモデルも多いため、ビジネスや学生の利用に最適で、初心者でも使いやすいとされています。

ASUS

ASUSは台湾を拠点とするメーカーで、幅広いラインナップと手頃な価格帯が特徴です。エントリーモデルから高性能モデルまで多様な選択肢があり、予算を抑えつつパソコンを手に入れたい初心者にも検討できるでしょう。

初心者がパソコンを購入する際の注意点

パソコンを初めて購入する際には、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

購入場所の選択

パソコンの知識があまりない方や手厚いサポートを求める場合は、家電量販店で店員に相談しながら実機を確認して購入するのが安心です。初期設定サービスや長期保証(5年など)を付けられる場合があり、万が一の故障時にも対応がスムーズです。

価格とスペックのバランス

高価なパソコンほど高性能ですが、自分の用途に合わない高すぎるスペックは無駄になることもあります。逆に、安価すぎるパソコンは性能が低く、すぐに動作が重くなる可能性があるため注意が必要です。購入前に「何にパソコンを使いたいのか」という用途を明確にし、それに見合ったスペックと価格のバランスを考慮しましょう。

中古品の回避

中古パソコンは安価ですが、品質の見極めが難しく、見た目は良くても内部が劣化していたり、非正規品のソフトウェアがインストールされている詐欺商品であるリスクが高いです。初心者には中古品の購入は推奨されません。

家電量販店の特徴とメリット・デメリット

パソコンを購入する場所として、家電量販店は古くから主要な選択肢の一つです。ヨドバシカメラ、ヤマダ電機、ビックカメラ、エディオン、ベスト電器、ケーズデンキなどが代表的な店舗として挙げられます。これらの店舗は、実際にパソコンの実機に触れて操作感を確かめたり、店員に直接相談してアドバイスを受けたりできる点が大きな特徴です。

メリット

家電量販店でパソコンを購入する最大のメリットは、購入前に実機を直接見て触れられることです。画面の大きさや重さ、キーボードの感触などを実際に確認できるため、オンラインでは得られない操作感やデザインの確認が可能です。また、店員に直接質問したり相談したりできるため、パソコン選びに不安がある初心者でも安心感があります。

さらに、値引き交渉が可能な場合がある点もメリットです。ポイント還元を現金値引きに替えるなど、交渉次第では提示価格よりも安く購入できる可能性があります。Apple製品のようにどこで買っても価格が同じ場合は、ポイントが付く量販店での購入が最もお得になることもあります。NEC、富士通、Dynabook(旧東芝)といった国内メーカーの製品は、特に家電量販店での取り扱いが豊富で、販売に力を入れている傾向があります。

購入したその日のうちにパソコンを持ち帰ってすぐに使い始められる即日持ち帰りも、急ぎで必要な場合には大きな利点です。家電量販店独自の長期保証(5年など)を付けられる場合があり、万が一の故障時に店舗に持ち込んで修理依頼ができる安心感もあります。

デメリット

一方で、家電量販店でのパソコン購入にはいくつかのデメリットも存在します。まず、価格がネット通販と比較して高価になる傾向があります。これは、人件費や土地代、テナント料などのコストが商品価格に転嫁されるためです。同じ性能のモデルでも、ネット価格より3~4万円高くなることもあると指摘されています。また、特定のメーカーの製品を売ることで得られるリベート(販売奨励金)があるため、店員が客のニーズとは異なる、店舗が売りたい商品を強く勧めてくる可能性も指摘されています。不要なソフトウェアや周辺機器、独自の有償保証サービスなどを勧められ、結果として高額な買い物になることも少なくありません。

品揃えに関しても、ネット通販に比べて選択肢が少ない傾向があります。一つのメーカーにつき数機種しか展示されていないことが多く、自分にぴったりの機種を見つけるのが難しい場合があります。また、ディスプレイの明るさ設定が見栄えを良くするために最大にされていることがあり、実際に自宅で使用すると目が疲れるなどの問題が生じる可能性があります。

家電量販店で販売されているパソコンはスペックが固定されており、CPUやメモリ、ストレージなどを細かくカスタマイズすることはできません。これは、自分に必要な性能に絞って無駄なく購入したい場合には不向きです。加えて、通常、家電量販店で購入するパソコンには動産保険(落下や水没などによる破損に対する保証)を付けられないことが多く、物理的な破損に対する補償が限定される場合があります。

こんな人におすすめ

これらの特徴から、家電量販店は「実際に製品を見て触りたい」「店員に直接相談したい」「すぐにパソコンを持ち帰りたい」「手厚いサポートや保証を重視したい」と考えるパソコン初心者や、NEC、富士通、Dynabookのような国内メーカーの製品を検討している方におすすめできます。一方で、「なるべく安く高性能なものを買いたい」「スペックを細かくカスタマイズしたい」「自分の用途に最適な一台をじっくり比較検討したい」という方には、他の購入方法を検討するのが賢明と言えるでしょう。

メーカー直販サイトのメリットとカスタマイズ性

パソコンの購入先として、メーカー直販サイトは、Dell、Lenovo、HP、マウスコンピューターといった海外メーカーやBTO(Build To Order)メーカーが主要な販売チャネルとしています。これらのサイトは、中間マージンがかからないため、多くのメーカーでECサイトや家電量販店よりも最も安くパソコンを購入できる可能性が高いとされています。

メリット

メーカー直販サイトで購入する最大のメリットは、その価格優位性にあります。人件費やテナント料などのコストが抑えられるため、同スペックのパソコンを家電量販店よりも安価に手に入れられる傾向があります。また、各メーカーは直販サイトで頻繁にセールやキャンペーンを実施しており、割引クーポンが配布されることも多く、これらを活用することでさらにお得に購入が可能です。

購入できる製品の選択肢が非常に豊富であることも大きなメリットです。メーカーが取り扱う全てのモデルが揃っているだけでなく、Web限定のオリジナルモデルや多様なカラーバリエーションが用意されていることもあります。

さらに、メーカー直販サイトでは延長保証に強い傾向があります。一般的なメーカー保証は1年ですが、中には標準で3年保証が付帯するメーカーや、様々な保証サービスが提供されていることがあります。これにより、万が一のトラブル時にも安心して利用できるサポートを受けやすいです。また、余計なソフトウェア(プリインストールソフト)が最初から入っていないモデルが多い点も、無駄なコストを省ける利点と言えます。

カスタマイズ性

メーカー直販サイト、特にBTO(Build To Order:受注生産)パソコンを提供するサイトでは、パソコンのスペックを自分に合った形に細かくカスタマイズできる点が大きな特徴であり、メリットです。

BTO(Build To Order)パソコン

これは、CPUやメモリ、ストレージ、グラフィックボードなどの基本パーツから、場合によってはCPUグリスや電源といったマニアックな部分まで、ユーザーの注文に応じて必要なパーツを選択・組み合わせて製造する方式です。このシステムにより、無駄な機能を省き、用途に合わせた最適な構成のパソコンを無駄なコストを抑えて購入することができます。例えば、ゲームや動画編集といった特定の用途で高性能なグラフィックボードが必要な場合でも、それ以外のパーツを抑えることで全体の価格を調整できます。

これにより、自分にとって不要な機能を省きつつ、本当に必要な性能に予算を集中させることが可能です。家電量販店で販売されているパソコンはスペックが固定されておりカスタマイズができないため、自分にぴったり合う一台を見つけにくいですが、直販サイトならその心配がありません。

ただし、カスタマイズにはある程度のパソコン知識が必要とされる場合があり、また受注生産のため、即納モデルを除き、製品が手元に届くまでに時間がかかる場合がある点には留意が必要です。NEC、富士通、Dynabookなどの国内大手メーカーは、家電量販店との関係が強く、直販サイトで大幅な値引きがされにくい傾向がありますが、それ以外の多くのメーカーでは直販サイトが最もお得な購入場所となるでしょう。

パソコン買うならどこがいい?選び方のポイントと注意点

- BTOパソコンとは?賢い選び方

- 中古パソコン購入時のリスクと注意点

- 大学推奨PCの特別なメリットと検討ポイント

- パソコンが最も安くなる時期を狙う

- 価格を抑えるための購入テクニック

- 購入前に知っておきたいパソコンの重要スペック

- iPhoneユーザーはパソコンもMacの方がいい?

- 結局、どこでパソコンを買うべきか?

BTOパソコンとは?賢い選び方

BTO(Build To Order)パソコンとは、「受注生産」を意味し、顧客の注文に応じてカスタマイズされたパソコンを組み立てて販売する形式を指します。Dell、Lenovo、HPといった海外メーカーや、マウスコンピューター、パソコン工房、ドスパラなどのメーカーがこの販売チャネルを主なものとしています。これらのメーカーは、CPUやメモリ、ストレージ、グラフィックボードなどの基本パーツを複数社から仕入れ、それらを組み合わせてパソコンを製造します。

BTOパソコンのメリット

BTOパソコンを購入する最大の利点は、価格の優位性と高いカスタマイズ性にあります。人件費やテナント料といったコストが抑えられるため、多くのメーカーで家電量販店よりも安価にパソコンを購入できる可能性が高いとされています。同じ性能であればより安く、同じ価格であればより高性能なモデルを入手できるでしょう。

カスタマイズ性においては、ユーザーのニーズに合わせてCPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボードなどのパーツを細かく選択し、最適な構成のパソコンを無駄なく購入できる点が特徴です。例えば、ゲームや動画編集で高いグラフィック性能が必要な場合は高性能なグラフィックボードを選び、それ以外のパーツは抑えるといった調整が可能です。家電量販店で販売されている固定スペックのパソコンとは異なり、自分にとって不要な機能を省き、必要な性能に予算を集中させることができます。

また、BTOメーカーの直販サイトでは、余計なソフトウェア(プリインストールソフト)が最初から入っていないモデルが多い傾向があり、これにより無駄なコストを省き、よりクリーンな環境で使い始められるという利点もあります。さらに、多くのメーカーでセールやキャンペーンが頻繁に開催されており、割引クーポンを利用することで、さらにお得に購入できる機会があります。保証面では、標準で3年保証が付帯するメーカー(例:マウスコンピューター)もあり、様々な保証サービスが提供されているため、安心して利用しやすいです。

BTOパソコンのデメリット

BTOパソコンの購入には、いくつかの考慮すべき点もあります。まず、パーツの選択やカスタマイズにはある程度のパソコン知識が必要とされる場合があり、初心者にとっては難しく感じられるかもしれません。また、受注生産であるため、即納モデルを除き、製品が手元に届くまでに時間がかかることがあります。

家電量販店のように実機を直接見て触れることができないため、デザインや質感、キーボードの操作感などがイメージと異なる可能性も考慮に入れる必要があります。サポート体制に関しては、家電メーカー製に比べて手厚くないと感じられる場合や、別料金となるケースも存在します。一部のBTOメーカーでは、初期不良への対応や搭載されているパーツの品質に関して懸念の声も聞かれることがあるため、購入前に評判を確認することが重要です。

賢い選び方

BTOパソコンを賢く選ぶためには、まず「使用目的と予算」を明確にすることが最も重要です。これにより、必要なスペックの目安が立ち、無駄なく予算を割り振ることができます。

次に、主要なパーツのスペックについて知識を持つことが推奨されます。

主要パーツの選び方

- CPU: パソコンの頭脳であり、処理能力を左右します。用途に応じてCore i5/Ryzen 5以上(一般的なビジネス)やCore i7/Ryzen 7以上(動画編集、ゲーム)を選ぶと良いでしょう。

- メモリ: 作業スペースの量を示し、快適な動作には8GB以上、できれば16GB以上が推奨されます。

- ストレージ: データ保存場所には高速なSSDが必須であり、容量は256GB以上、大容量のデータを扱う場合は512GBから1TB以上が安心です。

- グラフィックボード(GPU): ゲームや動画編集など、映像処理に特化した用途では高性能なグラフィックボードの搭載が重要です。

メーカー選びも重要です。

おすすめのBTOメーカー

- Dell(デル)やHP(ヒューレット・パッカード)は、スペックの割に安価でコストパフォーマンスが高いと評価され、ビジネスモデルが中心です。HPは日本で組み立てられているPCもあり、信頼性が高いという意見もあります。

- Lenovo(レノボ)も安価で高性能なモデルが多く、世界シェア1位の大手メーカーです。

- マウスコンピューターは国内生産のBTOメーカーで、デフォルトで3年保証が付く場合があり、品質とコストパフォーマンスのバランスが良いと評価されています。電話での相談サービスも提供しています。

- パソコン工房やドスパラもBTOメーカーとして有名で、特にドスパラはゲーミングPC「GALLERIA」で人気があります。

- FRONTIER(フロンティア)やTSUKUMO(ツクモ)は、サポートの手厚さやパーツの信頼性で評価されています。

価格を抑えるためには、各メーカー直販サイトで頻繁に開催されるセールやキャンペーン、割引クーポンを積極的に活用しましょう。また、アウトレット品や型落ちモデルも、性能に問題がないにもかかわらず安価に購入できる狙い目となることがあります。購入時には、自分にとって不要な機能を省くことで、さらにコストを抑えることも可能です。

中古パソコン購入時のリスクと注意点

パソコンの購入において、中古パソコンは新品に比べて大幅に安価に手に入れられる可能性があるため、魅力的な選択肢となり得ます。しかし、その価格の裏にはいくつかのリスクと注意点が潜んでいます。

中古パソコン購入の主なリスク

中古パソコンは、目に見えない部分で劣化が進んでいる可能性があり、購入後に突然故障するおそれがあります。特にノートパソコンは持ち運ぶ機会が多く、見えないダメージが蓄積している場合があるため、注意が必要です。

また、パフォーマンスの低下も大きなデメリットです。キーボードやストレージは経年劣化し、特にバッテリーは充放電サイクルによって劣化が進み、持続時間が短くなる傾向にあります。これにより、ノートパソコンの場合、動作が重くなる原因となることもあります。

アフターサポートに関しても、新品のパソコンと比べて期待できない場合が多いです。メーカーのサポートは基本的に受けられず、販売元からの保証も短期間であるか、全くないこともあります。保証期間が過ぎてから故障した場合は、修理費用が実費で発生します。

さらに、中古パソコンには詐欺的な商品が流通しているリスクが非常に高い点も無視できません。特に「整備済み品」と称される安価なMicrosoft Office付きパソコンには、不正なライセンスのOfficeがインストールされている詐欺商品が多いと警告されています。また、Windows 11に正式対応していない古い世代のCPUに無理やりWindows 11がインストールされている場合や、中身が廃棄品のパーツの寄せ集めである可能性も指摘されています。

家電量販店とは異なり、中古パソコンは実機を直接試すことができない場合が多く、動作品質やパーツの状態を見極めるのが難しいという問題もあります。出品者を信用するしかなく、個人間の売買(ヤフオクやメルカリなど)では特にその信頼性が問われます。

中古品は基本的に一点物が多く、選択肢の幅が狭いため、好みに合ったパソコンを見つけることが難しい場合もあります。

賢い選び方と注意すべき点

中古パソコンの購入は、ある程度のパソコン知識がある玄人向けであるとされています。特にパソコン初心者やメインで使用するパソコンの購入には推奨されません。

購入を検討する場合は、まず「信頼できる販売元」から購入することが重要です。ハードオフのような知名度のあるリサイクル業者や、Amazonの「整備済み品」のように最低180日の保証が付帯するサービスを選ぶと、比較的安心して購入できるでしょう。フリマアプリやヤフオクなどの個人間取引は、トラブルのリスクが高いため、よほどのことがない限り避けるべきです。

購入前には、保証内容やバッテリーの状態を必ず確認することが大切です。保証期間が短い場合や、バッテリーの劣化が進んでいる可能性があることを認識しておく必要があります。

Microsoft Officeの有無についても細心の注意を払うべきです。中古パソコンにOfficeが付属していると謳われている場合、そのほとんどが非正規品である可能性が高いため、Officeが必要な場合は、Officeがプレインストールされた新品のPCを選ぶか、別途正規品を購入・契約することが推奨されます。

また、型落ちモデルやアウトレット品も安価に購入できる選択肢ですが、これらは中古品とは異なり、未使用品や性能に問題がないものが多いため、比較的リスクが低いとされています。これらを検討することも、予算を抑えつつ品質を確保する賢い方法と言えるでしょう。

大学推奨PCの特別なメリットと検討ポイント

大学推奨PCとは、大学が入学時に学生向けに斡旋・販売しているパソコンを指します。これらのパソコンは、学生が大学生活で必要とする特定のニーズに応える形で提供され、一般的な購入チャネルとは異なる特別なメリットと、購入前に考慮すべきいくつかの検討ポイントがあります。

大学推奨PCの特別なメリット

大学推奨PCの最大の利点は、手厚い保証とサポートに集約されます。多くの大学で推奨されるこれらのPCには、通常4年間の保証が付帯しており、さらに落下や水没などによる破損をカバーする動産保険が含まれていることが一般的です。これにより、万が一の故障や事故が発生した場合でも、修理費用の負担が数千円程度の免責分で済むことが多いとされています。場合によっては、PCが完全に破損した場合に次のPC購入の補助金が出るような手厚い保証が付いていることもあります。

また、学習が途切れないようにする配慮も大きなメリットですし、故障した際には、修理が終わるまでの代替機をその場で借りられることが多く、学生が学習を中断することなく大学生活を送れるようサポートされます。PCを持ち運ぶ頻度が高い大学生にとって、これは非常に重要な利点と言えるでしょう。

推奨PCは、大学が定めるスペックを確実に満たしているため、授業や課題で性能不足に悩む心配が少ないという安心感があります。携帯性にも優れており、例えば870gといった非常に軽量なモデルが推奨されることもあり、教科書などと一緒に毎日持ち運ぶ際の負担が軽減されます。1kg以下であれば気軽に持ち運べ、1.2kgまでなら苦痛を感じにくいとされています。バッテリー駆動時間も長く、公称30時間、実質10時間近く持つモデルもあるなど、外出先での使用にも配慮されています。CPU性能も、Passmarkスコア13300程度を目安として、5年間は過不足なく使えるレベルのものが多く、USB-CのPower Delivery(PD)やDisplayPort Alternate Mode(DP-ALT)など、現代の利用に必須となる機能も備わっているモデルもあります。

これらの手厚いサポートと安心感から、特にパソコンの知識がなく、購入後のトラブル対応に不安を感じる新入生にとっては、最適な選択肢となることが多いです。

大学推奨PCの検討ポイント

一方で、大学推奨PCにはいくつかの考慮すべき点も存在します。最も顕著なのは、同等のスペックを持つパソコンを他の場所で購入する場合と比較して、価格が割高になる傾向があることです。手厚い保証やサポートが含まれる分、初期費用が高くなる傾向にあるため、予算とのバランスを慎重に検討する必要があります。

また、特定の専門分野、例えば情報工学などで非常に高い性能が求められる場合には、大学推奨PCが必ずしも最適な選択肢ではない可能性も指摘されています。このようなケースでは、学生自身が用途に合わせてPCを調査し、より専門的な要件を満たすモデルを選ぶか、先輩に相談することも推奨されています。

パソコンが最も安くなる時期を狙う

パソコンは比較的高価な買い物であるため、購入するタイミングを見計らうことで、同じ予算でもより高性能なモデルを手に入れたり、費用を抑えたりすることが可能になります。パソコンの価格が下がりやすい時期はいくつかあり、それぞれの時期に特徴的なセールや割引が行われます。

主要なセールと割引時期

パソコンの価格が安くなる主な時期は、以下の通りです。

新生活・年度末セール

3月〜4月の新生活シーズンは、学生や新社会人を対象とした販促キャンペーンが充実しており、パソコンが安く購入しやすい時期です。この時期には、新旧モデルの入れ替えに伴う旧機種の値下げや、新生活応援モデルとして周辺機器などがバンドルされた商品が登場することもあります。

決算セール

メーカーや家電量販店の決算期は、売上目標達成のために積極的な値下げが行われる傾向があります。特に3月は総決算セール、9月は半期決算セールとして知られ、8月や2月にも在庫処分を目的とした特価セールが見られます。展示品や旧型モデルの処分価格で掘り出し物が見つかる可能性もあります。

ボーナスセール

夏(7月)と冬(12月)のボーナスシーズンには、高価格帯のパソコンやゲーミングモデルの需要が増加するため、販売側も積極的にセールを打ち出します。これにより、高性能な周辺機器がセール対象に含まれることもあります。

年末年始セール

年末年始は「歳末セール」や「初売り」として、多くの商品が値下げされる時期です。特に「福袋モデル」は注目されることが多く、価格に対してバランスの取れた構成の製品が出ることがあります。

モデルチェンジと旧モデルの動向

新しいモデルが発表・発売されると、それまで販売されていた旧モデルが在庫処分の対象となり、価格が下がる傾向にあります。国内メーカーのパソコンは、毎年1月、5月、9月頃にモデルチェンジが行われるため、これらの直前や直後が旧モデルを安く購入する狙い目となります。性能に大きな差がない場合は、価格の下がった旧モデルを選ぶことでコスト効率を高めることができます。特に、型落ちモデルや旧世代のCPUを搭載した機種、あるいは構成にやや偏りがあるモデル、店舗独自の構成品などは値下げされやすい傾向があります。

価格を抑えるための購入テクニック

パソコンは比較的高価な買い物であるため、購入のタイミングや方法を工夫することで、同じ予算でより高性能なモデルを手に入れたり、全体の費用を抑えたりすることが可能です。賢くパソコンを購入するためには、以下のいくつかのテクニックを検討することが重要です。

購入チャネルの選択

パソコンの購入場所によって価格帯や提供されるサービスが大きく異なるため、自身のニーズに合わせて最適なチャネルを選ぶことが重要です。

ネット通販 (ECサイト・メーカー直販サイト)

ほとんどの場合、家電量販店よりもネット通販の方が安くパソコンを購入できます。これは、人件費やテナント料といった運営コストが抑えられているためです。

- メーカー直販サイト: クーポン配布やキャンペーンが頻繁に行われ、メルマガ登録で限定クーポンやセール情報が得られることもあります。Dell、Lenovo、HP、マウスコンピューターなど多くのメーカーでは、直販サイトが最も安くなる可能性が高いとされています。また、製品が工場から直送される場合もあります。

- ECモール (Amazon・楽天など): ポイント還元が魅力で、セール時にさらにお得になることがあります。ただし、Amazonでパソコンを購入するには検索力と目利きがかなり求められる場合があります。台湾メーカーのASUSとMSIは、Amazonに公式ページを持ち、価格もAmazonの方が安い場合が多く、納入も早い傾向にあります。

家電量販店

家電量販店は、実機に触れて操作感を確かめたり、店員に相談したりできる点がメリットですが、価格は割高になる傾向があります。ただし、AppleのMacBookはポイントが5%つくため量販店での購入が最もお得とされています。Microsoftも公式サイトで値引きが少ないため量販店が選択肢になるでしょう。また、NEC、富士通、Dynabookの国内大手3社は量販店への依存度が高く、直販サイトよりも量販店で安く売ってはならないという暗黙の了解があるため、交渉次第で量販店の方が安くなる可能性もあります。

値下げ交渉: AppleやMicrosoftは交渉が難しいものの、その他のメーカーでは可能とされています。交渉材料としては、複数の店舗を回って価格調査をした上で、買いたい価格を提示するのが効果的です。量販店のマネージャーが値引き権限を持っていることが多いので、年次の高い量販店社員に話しかけるのがコツです。

パソコンの種類と購入形態の工夫

購入するパソコンの種類や購入形態を検討することも、価格を抑える上で重要です。

BTO(Build To Order)パソコン

BTOパソコンは、CPUやメモリ、ストレージなどのパーツを細かくカスタマイズして注文できる受注生産のパソコンです。無駄なコストを抑えつつ、用途に合った最適なスペックのパソコンを安価に手に入れることが可能です。ECサイトを主流とし、パーツを大量入荷することで単価を下げているため、価格を抑えやすい傾向にあります。ただし、スペックのカスタマイズには多少の知識が必要となる場合があります。

アウトレット品

アウトレット品とは、展示品、傷つき品、返品された商品、キャンセル品、型落ち品などで、新品と同等の性能を持ちながら数割安く購入できることがあります。メーカー保証が付帯する場合もあるため、故障時も安心です。ただし、在庫数が限られており一点物が多く、返品や交換が制限される場合もあるため、購入前に商品の状態と保証内容をよく確認することが大切です。

型落ちモデル

新製品の発売に伴い旧製品が「型落ち品」となり、価格が安くなることがあります。型落ち品も中古品ではなく新品であり、性能に大きな差がない場合は、費用を抑えながら十分なスペックのパソコンを入手できる可能性があります。特に、型落ちモデルや旧世代のCPUを搭載した機種、あるいは構成にやや偏りがあるモデルなどは値下げされやすい傾向にあります。

中古パソコン (注意が必要)

中古パソコンは非常に安価に手に入る可能性がありますが、目に見えない部分で劣化が進んでいたり、突然故障するリスクも高く、初心者には推奨されません。特に、不正なライセンスのMicrosoft Officeがインストールされている詐欺商品が流通しているケースがあるため、Officeが必要な場合は新品のプレインストールモデルか、別途正規品を購入・契約することをおすすめします。購入する際は、Amazonの「整備済み品」のように最低180日の保証が付帯する信頼できる販売元から購入し、保証内容やバッテリーの状態を事前に確認することが必須です。

割引・キャンペーンの活用

各種の割引制度やキャンペーンを利用することで、さらに購入費用を抑えることが可能です。

学割・法人割

学生や教育機関、法人を対象とした特別割引キャンペーンが提供されることがあります。学割は学生証の提示が必要となることが多いですが、通常とは異なる条件でパソコンを購入できるため、対象者であれば積極的に活用すべきです。保護者も対象になる場合があります。

割引クーポン

パソコンメーカーの直販サイトでは、割引クーポンが頻繁に配布されています。ECサイトでも週替わりやタイムセール形式で価格が変動することもあります。これらのクーポンは自動適用されない場合もあるため、必ずクーポンコードの入力などが必要か確認しましょう。

下取りキャンペーン

現在使用中のパソコンを下取りに出すことで、買い替え時の費用から値引きを受けられるキャンペーンが提供されることがあります。Appleなど多くのメーカーや家電量販店で実施されています。

インターネット契約との同時購入

家電量販店で購入する場合に限られますが、インターネット契約とパソコンを同時販売することで、パソコンの価格が劇的に安くなることがあります。

不要な機能の削減

パソコンの価格は搭載されている機能やソフトウェアの多さに比例するため、本当に必要な機能に絞り込むことで費用を抑えることができます。

Microsoft Officeの有無

Microsoft Officeが最初からインストールされているパソコンは、その分価格が高くなります。ほとんど使用しないのであれば、インストールされていないパソコンを選ぶことで費用を安くできます。必要になった場合は、後からOfficeの月額または年額料金で利用できるMicrosoft 365に加入する方法もあります。

光学ドライブの搭載

CDやDVDを再生・読み込むための光学ドライブは、最近のノートパソコンでは搭載されていないことが多いです。USBメモリやクラウドストレージなどで代替できるため、頻繁に利用する予定がなければ、搭載しないことで軽量化とコスト削減が可能です。必要であれば、後から外付けの光学ドライブを購入することもできます。

その他の機能

テレビチューナー、高画質モニター、特定のセキュリティソフト、タッチパネル、生体認証機能など、自分の用途に不要な機能は省くことで、パソコンの価格を抑えることができます。BTOパソコンは、余計なソフトウェアがプリインストールされていないことが多い点もメリットです。

これらの購入テクニックを組み合わせ、自身の用途と予算に合った最適な一台を、最もお得なタイミングで手に入れましょう。価格の安さだけでなく、購入するパソコンが自身の主要な用途に対して十分なスペックを備えているかを必ず確認することが重要です。安価なパソコンは性能が低く、すぐに動作が重くなる可能性があるため注意が必要です。

購入前に知っておきたいパソコンの重要スペック

パソコンの価格は、搭載されている部品や機能によって大きく変動します。同じ予算でも、どのようなスペックのパソコンを選ぶかによって、その後の使用体験が大きく変わるため、購入前にそれぞれのスペックがパソコンの性能と価格にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

CPU (中央処理装置)

CPUはパソコンの「頭脳」にあたり、その処理能力はパソコン全体の性能を大きく左右する重要なパーツです。高価なパソコンほど、高性能なCPUを搭載している傾向があります。

Intel製CPU

パソコンで最も大きなシェアを持つIntelの主流CPUです。

- Core iシリーズ: Core i9、Core i7、Core i5、Core i3の4つのグレードがあります。数字が大きいほど高性能で、書類作成などの一般的な用途であればCore i3で十分ですが、ゲームや動画編集を楽しむならCore i5が目安とされています。Core i7以上はより高性能を求める人向けです。

- Celeron・Pentium: Core iシリーズよりも安価ですが、動画編集や画像処理には性能不足であり、書類作成などの基本的な用途に限定されます。

- 世代: CPUは毎年新しい世代が発売され、新しい世代ほど性能が高くなります。古い世代のCore i5よりも新しい世代のCore i3の方が性能が高い場合もあるため、世代も確認が必要です。

AMD製CPU

Intelと並ぶ主要なCPUメーカーです。

- Ryzenシリーズ: Ryzen 9、Ryzen 7、Ryzen 5、Ryzen 3のグレードがあります。Ryzen 3はビジネス用途に十分な性能を持ち、画像・動画編集など多用途にはRyzen 5以上が推奨されます。Intel同様、新しい世代ほど高性能です。

- AMD3020e: 低価格帯のCPUで、書類作成やWebサイト閲覧といった用途であれば対応可能です。

一般的なビジネス・オフィスワークにはIntel Core i5またはRyzen 5シリーズ以上、動画編集やイラスト制作、PCゲームにはIntel Core i7またはRyzen 7シリーズ以上、3DCG制作にはIntel Core i7/i9またはRyzen 7/9シリーズといった高性能なCPUが推奨されます。

メモリ (RAM)

メモリはパソコンが一時的にデータを保管して作業を行う「作業スペース」の量を示します。メモリ不足はCPUの性能が高くてもパソコンの動作を遅くする原因となります。

Windows 10では最低2GB、Windows 11では4GBが必要ですが、これはOSが動く最低限のスペックです。Microsoft Officeやブラウザなど複数のソフトを起動することを考慮すると、最低でも8GB、できれば16GB以上のメモリが推奨されます。動画編集や配信を行う場合は、さらに多くのメモリが必要になることがあります。

ストレージ (保存場所)

ストレージはデータやプログラムを記録する装置で、容量が多いほど多くのデータを記録できますが、その分価格も高くなります。

SSD (Solid State Drive)

フラッシュメモリに記録する仕組みで、高速にデータへアクセスできるのが最大の特徴です。パソコンを快適に操作するためには、ほとんどの場合SSDを選ぶことが推奨されます。HDDより高価なため、大容量を選ぶとパソコンの値段が高くなります。容量は256GB以上が推奨されますが、動画や大量のデータを扱う場合は512GBから1TB以上あると安心です。クラウドストレージの利用で、必要な容量を節約することも可能です。

HDD (Hard Disk Drive)

金属製の円盤にデータを記録するため、SSDに比べてデータアクセス速度は劣ります。SSDより安価で、同じ価格であれば大容量のものを搭載できます。SSDとHDDの両方を搭載することで、SSDにOSやソフト、HDDに大容量データを保存するといった使い分けができ、コストを抑えつつ快適さを維持できます。

グラフィックボード (GPU)

グラフィックボードは映像の処理を専門に行うパーツで、ゲームや動画編集、3Dモデリングなどのグラフィック処理が必要な作業でその威力を発揮します。

高精細なPCゲームや動画編集を行う場合は、高性能なグラフィックボードの搭載が不可欠です。高性能なものはパソコン本体よりも高価になることもあります。書類作成や動画再生など、一般的な用途であれば、CPUに内蔵されたグラフィック機能で十分に対応できます。

PCゲームにはNVIDIA GeForce RTX 3060/4060以上、3DCG制作にはNVIDIA RTX 40シリーズ以上が推奨されます。

ディスプレイ (表示装置)

ディスプレイは常に目に触れる部分であり、解像度とサイズが重要な選択ポイントです。

解像度

ディスプレイに表示できるドット(点)の数を表し、解像度が高いほど高精細な画像や動画を表示できます。一般的な解像度はフルHD(1920×1080)ですが、デスクトップでは4K(3840×2160)も普及しています。解像度が高いほど一度に表示できる情報量が増え作業効率が上がりますが、その分、パソコンにより高い性能が求められます。

サイズ

ディスプレイの対角線の長さをインチまたは型で表します。デスクトップパソコンでは大きいほど見やすいですが、ノートパソコンでは大きくなると持ち運びが不便になります。持ち運びを重視するノートパソコンの場合、13.3型程度が持ち運びやすい目安です。家電量販店では光沢があるディスプレイのノートパソコンが人気が高い傾向にありますが、実際に使用すると目が疲れる場合があるため注意が必要です。

OS (オペレーティングシステム)

OSはパソコンを操作するための基盤となるソフトウェアです。

主要なOS

Windowsが最も普及していますが、AppleのmacOSやLinux、ChromeOSもあります。

- Windows: ほとんどの用途で無難な選択肢とされ、HomeとProの2種類があります。ビジネス向けのProは高価ですが、ほとんどのユーザーはHomeで問題ありません。基本的に最新バージョンであるWindows 11を選ぶのが推奨されます。Windows 10から11への無償アップグレードも可能ですが、自信がなければ最初からWindows 11搭載モデルを選ぶ方が良いでしょう。

- macOS: Apple製のパソコン「Mac」に搭載されているOSです。直感的な操作性とスタイリッシュなデザインが特徴で、特にクリエイティブな作業をするユーザーに人気があります。iPhoneなどApple製品との連携が非常にスムーズなのも大きな利点です。

- Linux: 無料で利用できるオープンソースのOSです。高度なカスタマイズが可能で、プログラミングやサーバー構築など、専門的な用途で使われることが多いです。WindowsやmacOSに比べて、一般的なユーザーには敷居が高いかもしれません。

- Android: スマートフォンやタブレットで使われるAndroidも、キーボードと接続すればパソコンのように書類作成が可能です。

その他の機能とソフトウェア

パソコンの価格は、搭載されている機能やソフトウェアの数によっても変わるため、本当に必要な機能に絞ることで費用を抑えることができます。

Microsoft Officeの有無

Microsoft Officeがプレインストールされているパソコンは、その分価格が高くなります。あまり使わないのであれば、インストールされていないパソコンを選ぶ方が安価です。後から月額または年額料金で利用できるMicrosoft 365に加入する方法もあります。

注意点: 中古パソコンに付属するOfficeは非正規品である詐欺商品が多いとされているため、Officeが必要な場合は新品のプレインストールモデルか、別途正規品を購入・契約することが強く推奨されます。

光学ドライブの搭載

CDやDVDの再生・読み込みに使う光学ドライブは、最近のノートパソコンでは搭載されていないことが多いです。USBメモリやクラウドストレージで代替できるため、頻繁に利用しないなら搭載しないことで軽量化とコスト削減が可能です。必要であれば後から外付けの光学ドライブを購入することもできます。

バッテリー持続時間(ノートパソコン)

ノートパソコンを頻繁に持ち運ぶ場合、バッテリーの持続時間は非常に重要です。外出先での使用を想定するなら、長時間のバッテリー駆動が可能なモデルを選ぶと良いでしょう。

本体の素材(ノートパソコン)

本体の素材は、値段、強度、放熱性に影響します。プラスチックは安価で軽量ですが、マグネシウム合金やカーボン素材は高価な分、優れた強度と放熱性を持ちます。

防水・防塵機能への対応

IP規格で保護性能が定められており、性能が高いほど価格も高くなる傾向があります。使用環境に応じて必要性を検討することが重要です。

生体認証機能の有無

顔認証や指紋認証は、パスワード入力の手間を省きセキュリティを向上させる機能ですが、搭載されていると価格が高くなる傾向があります。

サポート体制

長期的な利用を考慮すると、充実したサポート体制があるメーカーの製品を選ぶと、トラブル時に迅速に対応してもらえ安心です。

これらのスペックを自身の「使用目的と予算」に照らし合わせて検討することが、満足のいくパソコン選びの第一歩となります。

iPhoneユーザーはパソコンもMacの方がいい?

MacはiPhoneと同じメーカーのAppleが製造販売しているパソコンです。しかし、iPhoneユーザーにとってMacが必ずしも良い選択肢であるとは限りません。用途によって、Macが適している場合とそうでない場合があります。

iPhoneユーザーがMacを選ぶメリットと考慮点

iPhoneとMacを組み合わせるメリットとして「連携機能」がよく挙げられますが、ほとんどのユーザーにとってその連携機能が本当に必要か疑問視する意見もあります。

クリエイティブな用途、例えば映像系のクリエイター(YouTuberなど)であれば、iPhoneで撮影した動画をMacとすぐに同期できるため、時間短縮になる可能性があります。一方で、「原神」のような特定のゲームをする場合は、Macの選択肢は自動的に外れるとされています。

コストパフォーマンスの面では、Macは性能と価格があまり釣り合っていないという意見もあります。基本的な使用用途であれば、5~6万円程度のWindows PCで十分な場合が多いとされます。Macの性能は、その程度の使用用途では「明らかに性能が無駄すぎる」と評されています。

用途別のOSの適性

Word・ExcelなどのOfficeソフト

MacでもOfficeソフトは利用できます。しかし、Windowsユーザーとデータを共有する場合、レイアウトや文字化けの問題が発生する可能性があるため、Windowsの方が無難だとされています。

写真編集・DJ

主要な編集ソフトはWindowsとMacのどちらでも使用できます。

一般的な使用

ネットサーフィンやOffice、動画視聴などの用途であれば、Macにこだわる必要はなく、性能が無駄になると考えられます。

結局、どこでパソコンを買うべきか?

パソコンの購入場所は多岐にわたり、家電量販店、メーカー直販サイト、ECサイト、BTOショップ、大学生協など様々な選択肢があります。しかし、「どこで買うのが一番良いか」という結論は、購入する人の目的、予算、そしてパソコンに関する知識レベルによって異なります。ここでは、購入者のタイプ別に最適な購入場所とその理由を解説します。

パソコン初心者で、手厚いサポートを求める人

パソコンを初めて購入する方や、設定・操作に不安がある方、困ったときにすぐ相談できる体制を重視する方には、家電量販店での購入がおすすめです。

メリット

- 実機を見て触れることができる: ディスプレイのサイズ感やキーボードの打鍵感など、実際に触れて操作感を確かめられます。ネットで購入する場合でも、事前に家電量販店で実機を確認するのは有効な手段です。

- 店員に直接相談できる: パソコンの知識が豊富な販売員に、用途に応じたアドバイスを直接聞くことができます。

- 手厚いサポートと長期保証: 初期設定サービスを受けられたり、家電量販店独自の長期保証(5年など)を付帯できる場合が多く、万が一の故障時に安心です。NEC、富士通、Dynabookなどの国内メーカーは特に家電量販店での販売に力を入れており、サポートも充実している傾向にあります。

- 即日持ち帰り可能: 購入したその日のうちにパソコンを持ち帰り、すぐに使い始めることができます。

注意点

- 価格が割高になる傾向がある: 人件費やテナント料などのコストが上乗せされるため、ネット通販に比べて価格が高めに設定されていることが多いです。同じ性能のモデルでも、ネット価格より3〜4万円高くなることもあります。

- 店員の販売戦略に注意: 販売員はノルマやリベート(販売報奨金)の都合上、顧客のニーズとは異なる製品や、不要なソフトウェア・サービス(例:Microsoft Officeが不要なのにプレインストール版を勧められる)を強く推奨する可能性があります。

- 選択肢が少ない: 家電量販店で扱われるパソコンの機種数は限られており、メーカーごとに数機種しか展示されていないことも珍しくありません。

- ディスプレイの輝度に惑わされやすい: 店頭ではディスプレイの輝度が最大に設定されていることが多く、光沢のあるディスプレイが見栄えがするため人気ですが、実際に使用すると目が疲れる可能性があります。

とにかく安く、高性能なパソコンが欲しい人

価格と性能のバランスを重視し、できるだけ安く高性能なパソコンを手に入れたいと考える方には、メーカー直販サイトやECサイト(特に直販サイト)での購入がおすすめです。

メリット

- 価格が安い: 人件費やテナント料などのコストがかからない分、家電量販店よりも安価に購入できる傾向があります。多くのメーカーでは、直販サイトが最も安くなる可能性が高いとされています。

- 豊富な選択肢とカスタマイズ性: メーカーが扱う全てのモデルや、Web限定のオリジナルモデル、多様なカラーバリエーションが提供されており、選択肢が非常に豊富です。また、自分に必要なスペック(CPU、メモリ、ストレージなど)を選んでカスタマイズできるため、無駄なコストを抑えられます。

- セールやクーポンが豊富: 頻繁にセールやキャンペーンが開催され、割引クーポンが配布されることが多いです。メルマガ登録で限定クーポンや先行情報を得られることもあります。

- 余計なソフトが少ない: プリインストールされている余計なソフトウェアが少ない傾向にあり、起動が速く、快適に使い始められます。

- 海外メーカーに有利: Dell、Lenovo、HPなどの海外メーカーは、直販サイトを主な販売チャネルとしているため、量販店よりも安価に入手できる傾向があります。

注意点

- 実機を確認できない: 購入前に実際に製品に触れて確認することができません。

- 納期がかかる場合がある: 受注生産モデルや、在庫状況によっては、商品の到着まで数日かかることがあります。

- スペック選びに知識が必要: 豊富な選択肢の中から自分に合ったスペックを選ぶには、ある程度のパソコン知識が求められる場合があります。

- 保証期間が短い場合がある: 一般的なメーカー保証は1年のみであることが多く、長期保証が必要な場合は別途費用がかかることがあります。

- 「整備済み品」の注意点: AmazonなどのECサイトで販売される「整備済み品」と称される安価なOffice付きパソコンには、不正なライセンスのOfficeがインストールされている詐欺商品が多いと警告されています。

自由にスペックをカスタマイズしたい人

パソコンの用途が明確で、必要な性能をピンポイントで追求したい方には、BTO(Build To Order:受注生産)ショップでの購入が最適です。

メリット

- 用途に合わせた最適なカスタマイズ: CPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボードなどのパーツを細かく選んで組み合わせられるため、無駄なく必要な性能を確保できます。ゲーミングPCや動画編集用PCなど、特定の高性能が求められる用途に特に向いています。

- コストパフォーマンスが高い: 不要な機能やソフトを省けるため、同性能の既製品や家電量販店で購入するよりも安価になることが多いです。

- 余計なソフトが少ない: プリインストールソフトが少ないため、クリーンな状態で使い始められます。

- 充実したサポートのメーカーもある: マウスコンピューターのように、デフォルトで3年保証が付帯し、24時間365日の電話サポートを提供するなど、サポート体制が充実しているBTOメーカーもあります。

注意点

- パソコンの知識が必要: パーツの組み合わせや最適な構成を自分で判断する必要があるため、ある程度のパソコン知識が求められます。

- 実機を確認できない: 事前に実機に触れて確認することはできません。

- 初期不良やパーツ品質の懸念: 一部のBTOメーカーでは、初期不良への対応や搭載パーツの品質に関して懸念の声が聞かれることがあります。

大学生で、特に安心感と手厚い保証を求める人

大学生、特にパソコンの知識がなく、4年間安心して使えるパソコンと手厚いサポートを求める新入生には、大学の生協(大学生協)での購入が非常に有利です。

メリット

- 大学が推奨するスペックを確実に満たす: 授業や課題で困らないよう、大学が必要とするスペックのパソコンが提供されます。

- 手厚い保証と動産保険: 一般的に4年間の保証と、落下や水没などによる破損に対応する動産保険が付帯しており、修理費用が少額の免責で済むことが多いです。

- 修理中の代替機貸し出し: 故障時に、修理が終わるまでの間、代替機をその場で借りられることが多く、学習が止まる期間がありません。

- 携帯性に優れたモデル: 毎日持ち運ぶことを考慮し、軽量でバッテリー持続時間の長いモデルが推奨されることが多いです。

注意点

- 価格が割高になる傾向がある: 他の購入場所と比較すると、同スペックでも価格が高めになることが多いです。

- 専門分野には不向きな場合も: 情報工学などの専門分野では、生協PCのスペックでは不足する可能性があり、自分でより高性能なPCを探す方が良い場合もあります。

初心者にはおすすめしない購入場所

中古パソコン、およびフリマアプリやヤフオクなどの個人間取引でのパソコン購入は、初心者には強く推奨されません。

リスク要因

- 品質の見極めが難しい: 見た目は良くても、内部パーツが劣化していたり、バッテリーの寿命が近づいていたりする可能性が高いです。突然の故障リスクも伴います。

- 保証やサポートが限定的: 新品のような手厚い保証やサポートは期待できず、故障時の修理費用が実費になることが多いです。

- 不正なソフトウェアのリスク: 特にMicrosoft Officeがプレインストールされていると謳う中古パソコンには、非正規品や不正なライセンスのOfficeがインストールされている詐欺商品が非常に多いと警告されています。

- Windowsバージョン非対応: Windows 11に正式対応していない古い世代のCPUに無理やりWindows 11がインストールされている粗悪品も存在します。

- 部品の寄せ集め: 中身が廃棄されたパーツの寄せ集めである可能性も指摘されています。

これらのリスクを考慮すると、初心者の方が安さだけを求めて中古品に手を出すのは避けるべきでしょう。もし中古品を検討する場合は、Amazonの「整備済み品」のように、一定期間の保証が付帯している信頼できる販売元を選ぶことが最低条件となります。

パソコン買うならどこがいい?購入場所の特徴と選択ポイント:まとめ

記事のポイントをまとめます。

- パソコンの購入場所は家電量販店、ECサイト、メーカー直販サイトが主な選択

- BTOショップ、中古パソコンショップ、大学生協も購入場所として考慮できる

- 家電量販店は実機確認と店員相談、手厚いサポートがメリットだが価格は割高になりが

- ECサイトやメーカー直販サイトは価格が安く、選択肢が豊富だが実機確認はできない

- メーカー直販サイトはカスタマイズ性が高く、セールやクーポンが豊富にある

- BTOパソコンはパーツを自由にカスタマイズでき、コストパフォーマンスが高い

- 中古パソコンは安価だが、品質やサポートのリスクが高く初心者には非推奨

- 大学生協は手厚い保証とサポートが魅力だが、価格は割高になる傾向がある

- 国内メーカーはサポートが手厚く初心者向けだが、価格は高め

- 海外メーカーはコストパフォーマンスに優れるが、サポートが手薄な場合もある

- パソコンは新生活・年度末、決算、ボーナス、年末年始のセール時期に安くなる傾向がある

- モデルチェンジ直前・直後は旧モデルが安くなる狙い目

- 学割や割引クーポン、下取りキャンペーン、ネット契約との同時購入で費用を抑えられる

- Microsoft Officeや光学ドライブなど、不要な機能を省くことで価格を削減できる

- CPU、メモリ、ストレージ、グラフィックボードなどの重要スペックは用途に合わせて選ぶ